PREMIéRE PARTIE PAR Oô LE SCANDALE ARRIVE

Chapitre II

L'INEXORABLE ENGRENAGE FISCAL

" Sans clairement nous en rendre compte,

nous vivons dans une dictature fiscale."

Maurice Druon

Chapitre II. — L'INEXORABLE ENGRENAGE FISCAL.

UNE MANNE ILLUSOIRE. — Premiers grignotages. — Une indemnit de chmage dont on ne sort pas

indemne ! — Rapide usure. — Chute dans une autre dimension temporelle. — Peur viscrale du manque. — crasant sentiment d'injustice. — Dangereux sentiment d'humiliation. — Chers dpouillements ! — Les interlocuteurs fantmes. — Coup de grce. — En qute d'humanit. — La charit n'est pas toujours bien perue. — La fin des droitsÉ en vertu de quel droit ? — Traverse du mur de la peur.

Le gelier, prisonnier de l'engrenage. — Redresse toi ! — Un quart de sicle bien tard ! —

Janus aux deux visages.

QUEL GåCHIS ! — Un gchis de comptences. — L'erreur magistrale. — Mesure d'ensemble motivante pour

le chmeur. — La plaie de la comptabilit analytique du temps. — La source la plus rapide de l'extermination de la libert individuelle.

STOìQUE TRAVAIL DE RSISTANCE DU CHïMEUR. — L'exception du Chmage.

|

L |

a prgrination du salari chass de son milieu habituel va commencer. Elle sera seme d'embches, plus ou moins importantes, moins qu'il ne s'en sorte rapidement. Ses principales tapes vont l'entraner presque mcaniquement, et trs vite vers une situation de manques. Puis la prcarit et l'exclusion le guetteront. En observant ces tapes, demandons-nous constamment comment-elles peuvent tre rendues moins douloureuses, sinon vites.

Bien des chmeurs transitoires vont retrouver rapidement un emploi ; il n'est pas ncessaire d'en parler plus dans ce chapitre.

Voyons plutt le mcanisme qui va enfoncer progressivement les autres dans le chmage. Comment peroivent-ils ce vritable enlisement de leurs finances ? Quel effet produit l'inexorable engrenage fiscal dans la conscience collective ?

UNE MANNE ILLUSOIRE.

Lorsqu'on cherche rflchir cet aspect des ressources du chmeur, les penses qui semblaient claires l'origine sont comme attires vers le bas, dans un impntrable rseau souterrain obscur dont les boyaux font tourner en rond la rflexion ! Cela rappelle furieusement l'univers kafkaen o d'ternelles questions restent sans rponse. L est tapi un tre nigmatique aux multiples masques, incarnant la Puissance non seulement du fisc mais des toutes ses succursales, prives ou publiques, distribuant ou reprenant la manne au chmeur avec le mme mobile. Ne passons pas notre temps dtailler tous ces agents, pour ne pas personnaliser une responsabilit qui est collective. Ni tous ces mcanismes subtils dilapidant l'argent du chmeur, car la place nous manquerait[1]. Il est certain que cette administration considrablement dveloppe et diversifie, soi-disant la championne des exceptions pour le bnfice du contribuable, est paradoxalement la bte noire du chmeur. Sa mission n'est pas oriente vers son aide ! Nous le comprendrons mieux en observant les attitudes. ïtons-nous enfin de l'ide qu'il y a des chmeurs "riches" et des chmeurs "pauvres", pour ne retenir qu'un principe fondamental de la Constitution : l'galit. Qui ne signifie pas laminage par le bas ni uniformit ! La souffrance n'est pas proportionnelle aux revenus ni aux salaires initiauxÉ

Parce que le sujet est grave, nous proposons d'introduire une distanciation, comme au thtre, en le traitant un peu la manire d'une nigme policire, ou d'un jeu de piste. Cela n'te pas le srieux, mais rend l'analyse plus digeste ; souhaitons-le !

Cherchons la cl du mystre qui nous permettra de sortir de cette prison plus subtile que le cachot pour dettes des temps anciens ! Commenons, si le lecteur le veut bien, par nous poser quelques questions essentielles :

Qui a perptr ce crime d'exclusion sur le chmeur ?

Y a-t-il eu des blessures ? Quelle est l'arme utilise ?

Quel est le mobile ?

Quels sont les " masques" des suspects ?

Le coupable a-t-il des complices ?

Comment opre l'effroyable et inexorable engrenage fiscal ?

Quel est l'enjeu perverti de cet argent ?

Qui fait les frais en fin de compte de cette frappe fiscale aveugle ?

Pourquoi tout ce gchis ?É

(Un rapport droite, en petits caractres, nous permettra de suivre la progression de l'enqute !É)

Premiers grignotages.

Aprs son licenciement, libr d'un poids affectif, le chmeur va tre maintenant dchir par l'inexorable engrenage fiscal qui le happe.

Les premiers mois, proccup de retrouver un emploi, noy dans les dmarches, ou au contraire prenant une convalescence indispensable - sur laquelle il nous faudra revenir -, la tragdie financire reste encore au second plan.

La chmeur n'en ressent pas moins le dlai de latence pour le versement de ses indemnits de chmage comme une sorte de grignotage mesquin de ses indemnits de pravis. Pour la premire fois, il rencontre le masque de pingrerie de son argentier.

Ce premier suspect dmasqu n'est pas le coupable, mais un simple complice.

Les discours rationnels ne changent rien cette vision. Plus les responsables s'escriment parler de "justice sociale", d'quilibre des comptes, etc., plus le sentiment douloureux d'tre le dindon de la farce se renforce. Le discours politique qui fait une virevolte sur ce terrain glisse tout coup. L'ide trompeuse de "justice sociale" est sans doute le gourdin le plus souvent assn, dans les dbats tlviss notamment, pour couper court toute analyse qui conduirait une remise en question de la fiscalit, qui la rendrait plus humaine et moins arrogante. Un esprit de "corporatisme fossilis" est de plus en plus dnonc. Par exemple, l'ancien dirigeant syndical M. Edmond Maire, lors d'une interview propos de son rcent livre "L'esprit libre", relve l'immobilisme de cette grande maison qui nuit au progrs social. L'objectivit de son point de vue ne peut gure tre souponne.

Quand vient le moment de comparatre devant le juge impitoyable et rus, comptable de son activit de recherche d'un nouvel emploi, le sentiment d'injustice atteint un premier sommet. Il n'y a pas de chmeur qui ne soit ulcr par le comportement glacial de ces agents l'afft de la moindre faille pour mettre en cause leur innocence. Leur alibi ? l'existence de fraudeurs ! Quand bien mme cela est vrai, quelle relle motivation profonde pousse ces inspecteurs faire supporter une majorit d'individus de bonne foi, l'humiliation du soupon ? Le principe de prsomption d'innocence leur est inconnu.

Ce deuxime suspect dmasqu n'est pas le coupable, mais un autre complice.

Arrtons-nous un instant, non pour faire le procs de ces juges, qui entretiendrait ce faisant une autre forme de clivage, mais pour tenter de percevoir l'Ïuvre pernicieuse des ides.

Ce point sur l'existence de dnomms "fraudeurs" est dlicat. L'examen de ces fraudes n'apporterait rien. Nous nous rappelons simplement ces mots confis par un trs haut responsable l'emploi et la lutte contre le chmage, conscient de ses responsabilits et de ses devoirs. Ils pondrent srieusement cette notion de "fraude" :

" Bien des situations concernant le chmage sont la limite des lois, certaines mme dans l'illgalit totale. Tout le monde ferme les yeux. Cela est navrant qu'un pays comme la France, qui prtend tre un tat de droit, laisse subsister de telles contradictions et ne modifie pas plus rapidement et plus volontairement la loi lorsqu'elle est dpasse par les progrs de la socit. Mais l'immobilisme syndical, les conflits de personnes, internes aux grandes instances dcisionnaires, sont tels que nous ne pouvons rien faire parfois ; sinon conseiller d'agir quand mme, dans le sens de la justice et de l'intrt du chmeurÉ et d'essayer de ne pas se faire prendre !"

Ces propos n'taient pas un appel la mutinerie, mais le tragique choix qui se prsente parfois certains dans l'exercice de leur fonction. Les cas d'injustice sont multiples. Parfois, rarement, le chmeur rencontre sur son chemin une main secourable qui tord le cou aux rglements, en secret, et agit en son me et conscience. Par exemple pour rgulariser une inscription dans certains cas en contravention avec les critres rigides des Assedic. Parfois mme des corps de l'administration, court de budget, prfrent employer un chmeur au noir ! Restons donc discrets sur ce sujet.

Ne pouvons-nous, chacun notre infinitsimale mesure, aider de tels responsables ? En commenant refuser de considrer qu'il y a des "BONS" chmeurs et des "mauvais" chmeurs. Ë nous dsillusionner sur ces ides de "justice", dont nous n'avons pas encore pu vrifier toutes les consquences. Ce sentiment de justice : "justice fiscale", "justice sociale"É dont l'opinion publique est rgulirement gave, et dont nous nous faisons les complices tacites de leurs injustices, n'est-il pas parfois l'expression de critiques peine dissimules, voir d'une certaine pointe de haine, envers certaines "catgories" de chmeurs ?

Nous avons peut-tre l, avec cet appel au sentiment, au jugement, un indice sur le mobileÉ

Cette attitude de refus ne fera pas avancer grand chose, pensera le lecteur. Et si ce refus d'adhrer l'ide fausse qu'il y a des castes de chmeurs, faisait dj tomber - par effet de proximit - ce voile d'opinions que salaris et chmeurs dressent entre eux, en opposant le chmage au travail, ne serait-ce pas un immense progrs ?

Nous avons peut-tre l, avec cet lment de clivage, un indice subtil sur les commanditaires et le criminelÉ

Une indemnit de chmage dont on ne sort pas indemne !

Initialement, les indemnits de chmage correspondent au concept d'assurance, qui indemnise un accident survenant titre exceptionnel. Aujourd'hui, le chmage n'est plus exceptionnel. Le terme commence devenir obsolte. De plus, il est porteur d'un contenu motionnel ngatif : d'chec.

Si l'on veut considrer le chmeur autrement que comme un assist, il n'est pas inutile de commencer par rappeler une vidence positive, contrebalanant l'ide tronque d'assistance : l'indemnit de chmage est finance par le futur chmeur lui-mme. Mais il faut aller bien au-del.

Si l'on veut pouvoir discerner un jour un quelconque travail social dans l'activit de chmage, le terme "indemnit" ne peut convenir. Personne n'est indemnis pour un travail ; on est pay pour un travail. Il faut - du moins en pense - lui substituer un terme plus voisin de : salaire, rmunration, revenu, prix d'un service, honorairesÉ Le terme honoraires d'ailleurs s'attache bien un travail indpendant. Le chmeur n'est-il pas une personne qui a repris, en partie, son indpendance, sa libert par rapport une entreprise, des groupes sociaux, certaines formes de travail, certaines idologies de pense ?

Ë propos de cette indpendance du chmeur, il y a peut-tre

un indice capital conduisant au mobil du crime !É

Il est un autre paradoxe concernant cette indemnisation. Des groupes, travaillant avec discrtion depuis longtemps, voquent priodiquement la ncessit d'un droit au Revenu ds la naissance, comme il existe un droit la Sant, et plus rcemment un droit au Logement (apparu au niveau lgal au dbut des annes 80), - pour tous -, et dont les modes de financement semblent srieusement tudis. Ë ct de cela, l'opinion, mais aussi toute la classe politique, sont encore ancres dans cette notion dsute d'indemnit de chmage. Ce clivage oppose les citoyens dans une lutte idologique fratricide dont ils n'ont gure conscience, bien souvent pour des centimes !

De plus la cuisine entre l'assurance-chmage, les allocations de fin de droit, les prises en charge etc., dans laquelle les chmeurs y perdent leur latin - et les fonctionnaires aussi -, est une source de gaspillage financier considrable. Ce gaspillage n'est-il pas le rsultat d'une forme de pense sparative ? D'un esprit de corps ? L o il faut une pense synthtique ; un esprit universel. Qui donc divise pour mieux rgner, sinon une mentalit guerrire, trop goste, trop avide ? Une pense isole dans sa tour d'ivoire qui ne sait plus comment baisser le pont-levis pour aller la rencontre de l'autre, et tablir une relation de rciprocit ? Qui, sinon une pense du corps public envote par la peur ?

Avec cette division, il y a peut-tre un deuxime

indice capital conduisant au mobil du crime !É

Pour l'anecdote, le groupe des chmeurs marseillais qui a revendiqu ces dernires annes suivant une tactique syndicale ne s'est pas tromp de sens, propos des indemnits de chmage. C'est vritablement une prime de fin d'anne, un treizime mois de salaire, dont-il a t question. Si cette revendication au niveau salarial n'a pas provoqu une explosion sociale, on peut penser que cet ingrdient salarial n'est pas suffisant malgr tout pour mobiliser tous les chmeurs, mme s'il demeure ncessaire la survie de millions d'tres. Nous devrons donc chercher, plus loin, une explication. Ces propos ne sous-tendent absolument pas que l'indemnit actuelle soit bien suffisante. Elle est non seulement drisoire, mais tout simplement repenser de fond en comble ! Ë commencer par son appellation.

Ë cette tape de la rflexion prcisons un lment essentiel : le grignotage de la manne ne concerne pas seulement l'argent du chmeur, mais corrode aussi son estime de soi, son honneur, en faisant si peu de cas de ses bons et loyaux services antrieurs.

Rapide usure.

Chute dans une autre dimension temporelle.

Le dphasage du couple temps-argent est un phnomne que le salari ignore le plus souvent. Sinon de manire trs anodine, par exemple en utilisant sa carte de crdit. Le chmeur y est confront assez vite lorsqu'il paye ses impts et taxes de l'anne prcdente[2], avec les subsides de l'anne en cours ; et dont la source menace de se tarir rapidement. Ce qui n'est que simple banalit intellectuelle pour les uns devient pour les autres un aspect prouvant de l'inexorable engrenage fiscal.

Il est IMPOSSIBLE de faire ressentir cette chose si lmentaire ceux dont les revenus, mme s'ils fluctuent, s'alimentent une source vive !

La consquence est simple : l'appauvrissement est acclr par cet effet de dphasage et le chmeur va se mettre courir aprs l'argent un peu plus vite et perdre son souffle rapidement.

Et c'est dans cet tat qu'il va devoir continuer chercher du travail et faire bonne figure !

Peur viscrale du manque.

Les agents de l'engrenage fiscal vont mettre leur masque-qui-n'a-pas-de-nom pour rclamer leur d. Trs rapidement la peur viscrale du manque va commencer tenailler le chmeur. Les multiples cranciers privs et publics se greffent sur cette mcanique. Les dbiteurs aussi : ils comptent leurs sous, et font tout pour retarder les paiements. Du moins c'est le sentiment qu'en a le chmeur. Progressivement le moindre centime va prendre pour lui un sens tragique qu'il n'avait pas ncessairement auparavant. Les prvoyants, les conomes s'en tirent un peu mieux au dbut, mais le sentiment est le mme, car la noria de l'argent commence pomper dans les dernires rserves !

Ces suspects dmasqus ne sont encore que d'autres complices.

Les allocations chmage diminuent selon un barme savamment tudi avec les mois qui passent pour, affirme-t-on : "stimuler les chmeurs pour qu'ils retrouvent rapidement du travail" ! Ë un moment ou un autre, variable avec les individus, va se manifester le paradoxe de l'argent dmotivant. C'est--dire que l'individu pris entre la peur viscrale du manque et la porte scelle de l'embauche, va progressivement perdre son sang froid et commencer tourner en rond. La peur sera plus forte que l'attrait du gainÉ devenu inaccessible.

Le chmeur dmontre par son vcu la perversit d'une utilisation de "l'argent rare" comme "moteur" de l'action, soi disant. Son exprience met en lumire l'obsolescence d'une attitude mentale qui consiste - selon l'expression de l'un d'eux - continuer de "taper sur le bourricot pour qu'il avance". Ces mots traduisent bien un sentiment d'pouvantable dsarroi face la cruaut et l'indiffrence ambiante.

Trop tt pouss reprendre son activit avant de s'tre rtabli moralement, ayant got la "libert" cause du chmage, pris par le dsir paradoxal de ne plus travailler, le chmeur se sent paralys par cette peur viscrale, qui lui te la volont de redevenir comme AVANT, et de chercher un emploi avec la mme conviction.

Le chmeur commence sentir confusment qu'il ne peut plus vivre les choses pareillement. Le travail prcdent n'a plus le mme sens pour lui, mme s'il dsire le retrouver par ncessit ou habitude. C'est peut-tre ce moment que s'amorce inconsciemment un grand tournant dans son tre. Nous y reviendrons.

Ces agents masqus anonymes ne donnent pas encore le nom du coupable. Ils ne nous fournissent que l'indice concernant la nature de la profonde blessure faite par cette douleur viscrale du manque, et la lugubre annonciation de la fin.

crasant sentiment d'injustice.

Sur ce fond de recherche strile d'emploi, durant des mois, parfois des annes, les prlvements de toutes natures, telle une araigne au centre de sa toile, vont achever leur usure dvastatrice. Ils obligeront en fin de compte, malgr des dlais triqus accords par l'administration, mendier des aides et devoir se rsoudre n'tre bientt plus qu'un assist.

Cette assistance que toute la socit n'arrte pas de dnoncer devient, de fait, une ralit du chmeur de longue dure, par la force de l'inexorable engrenage fiscal et financier. Des dossiers entiers seraient ncessaires pour illustrer les situations inextricables dans lesquelles sont projets les chmeurs : impts divers et varis, taxe foncire, c.s.g., taxe d'habitation, dettes, taxation des plus-values, remboursements d'emprunts, allocations sociales, redevances, rappel d'impt, feuilles de maladie retourne incomplte, contrle fiscal, rappel de quittances, justification de revenus, loyers en retard, livret d'pargne rod, impatience ou mauvaise volont des uns pour expliquer, agressivit des autres pour expdier ces gneursÉ Mais ils ont tous le MæME EFFET D'USURE de l'argent du chmeur et de sa capacit de rsistance morale.

L'numration semblerait-elle manquer d'ordre et de mthode ? C'est sans doute parce qu'elle reflte l'amalgame qui se produit dans la pense du chmeur, de tous ces mcanismes qui tentent de lui arracher ses dernires ressources. Chmeur qui n'est plus tout fait un citoyen comme les autres. Il est devenu plus vulnrable par sa cassure avec le monde de l'emploi, ne l'oublions jamais !

Le ressenti face la vaste mcanique de rcupration fiscale est bien stigmatis par ce chmeur qui se croyait pargn, disait-il :

"J'avais un appartement qui me venait de mes parents, mais comme je ne pouvais faire les grosses rparations ncessaires pour le louer en gros le quart du SMIC, je l'ai vendu. J'ai fait une plus-value immobilire. Comme je suis en dessous du seuil imposable, je n'ai pas pay d'impt. Jusque-l, a allait. J'esprais pouvoir vivoter en attendant mieux. En fait la CSG assise sur cette valeur, environ 9000 F, va pratiquement tout me reprendre. Mais pire, lorsque j'ai ractualis mes revenus pour mon allocation chmage, ils me sont tombs dessus bras raccourcis et m'ont sucr une partie de ce qu'ils me versaient. C'est pourtant pas un salaire. C'est pas un revenu me permettant d'amliorer ma condition de survie. Le fisc n'assimile pas d'ailleurs cette plus-value un "revenu", du fait de son caractre alatoire, contrairement ce que font les Assedic. Ils auraient au moins d tenir compte du nombre d'annes sur lequel la plus value tait tablie, puisque l'assiette des subventions comme de l'impt est annuelle. C'est vraiment le nivellement par le bas. Je touche 600 F par mois, soit 7 200 F par an, moins 9000 F, gal -1800 F, soit -150 F par mois. Je n'ai plus qu' entamer mes dernires conomies pour m'en sortir. Pendant combien de temps ?É Je ne peux mme plus vivre de la rente de ce bien.

Il est bien paradoxal qu'un organisme cr pour AIDER LES CHïMEURS dans la misre, se rvle encore plus draconien que l'administration fiscale qui au moins prend en compte mon faible seuil de revenu pour m'exonrer de cette plus-value. Que reste-t-il de la "solidarit" dans cette "allocation de solidarit" qui est insuffisante dj pour vivre, sans parler de vivre dcemment, si elle est rduite un mouchoir de poche par des rglements aveugles ? Les TROUS dans la rglementation fiscale sont une vritable catastrophe pour ceux qui ont une situation non-standard. On a intrt a ne plus avoir un sou ! La rglementation actuelle limine purement et simplement les chmeurs et les conduit vitesse grand V l'exclusion. On aurait voulu faire exprs, on n'aurait pas fait autrement. Quant obtenir des explications ou faire un recours, il m'a t rpondu comme fin de non recevoir : Vous avez encore de l'argent, alors vous n'avez qu' payer ! Pour qui se prennent-ils ? Et le Parlement laisse faire cela !É"[3]

Ne nous garons pas dans ce dbat de chiffres. Balayons les arguments illusoires que certains qualifieraient de moraux, pour savoir qui a tort ou raison. Retenons le fond : la ralit de son sentiment d'injustice et d'incomprhension ; son impression que, malgr tous ses efforts pour chercher subvenir lui-mme ses propres besoins, mme dans une existence sans emploi, l'engrenage le rattrape inexorablement et concourt le remettre dans le rang uniformis des assists.

Ce chmeur essaie de nous expliquer que le systme fonctionne comme s'il avait horreur des individus et ne laissait aucune place aux cas particuliers et l'humain. La machine lamine toute exception. Elle rduit d'abord le chmeur qui avait russi se maintenir dans une relative indpendance, la pauvret la plus complte possible. Et ensuite, ensuite seulement, elle fait l'aumne de subsides, les mmes pour chacun, comme s'il s'agissait de "rtablir l'galit par la misre" pour employer son expression. Tout cela avec l'assentiment du peuple tromp et de ses lus aveugles.

Le criminel se profilerait-il ici ?É

Il y a peut-tre aussi, avec ce laminage, un autre indice concernant le mobile du crime !

La possibilit de subvenir ses propres besoins, en toutes circonstances, serait-elle une aspiration fondamentale de l'tre humain qui n'a pas de droit de prsance ? Il y a l une question de socit. Lorsque la collectivit fait usage de son droit pour percevoir des sommes qui rodent cette libert, ne doit-elle pas s'abstenir, diffrer, plutt que de rparer lorsqu'il est trop tard ?

O cette piste peut-elle nous conduire ?É La notion de "rparation" est encore tellement floue, controverse. La "rparation morale historique" (comme celle dont parlait le chef de l'tat Allemand, devant le Parlement Isralien, en dbut 2000) est un concept qui fait si lentement son chemin dans les consciences, qu'il est peut-tre un peu tt pour poursuivre dans ce sensÉ

Si nous prtons suffisamment notre attention, nous pouvons aussi voir l'Ïuvre les rouages qui crent des "assists" : ce n'est pas le fait de dispenser l'aide tous (il y aurait bien des choses dire sur tous les manques ce principe d'galit !É), dans le domaine de la Sant, de la Nourriture, de l'Habitat, qui cre le sentiment d'assistance et la ralit d'une dpendance. C'est la manire dont la mcanique mentale dispense ces subsides, en usant d'un faux sentiment de charit qui rabaisse et assujettit ; puis REPREND PAR LA FORCE ce qu'elle avait donn de si mauvais cÏur, achevant son conditionnement par la menace. Ë moins qu'elle n'use d'une autre arme encore, en agitant les cas des plus dshrits, pour culpabiliser.

Cependant, si le principe de subvenir ses propres besoins est clairement admis par tous, sans arrire-penses, et la volont qui prside son application bien oriente, les moyens aussi compliqus soient-ils seront trouvs, car ils dcouleront ensuite naturellement d'une intelligence crative.

Mais, "Tout le monde s'en fout !" constate finalement ce chmeur, en faisant tomber le masque de l'usurier, complice du criminel toujours dans l'ombre.

L'opinion publique semblerait-elle se faire une raison devant l'injustice fiscale ?É Ou n'est-ce qu'un moyen pour elle de se protger, de s'exonrer moralement ? Nous chercherons y voir plus clair dans le chapitre III. Mais qu'en est-il de la dvalorisation qui accompagne cette injustice ? Essayons de mieux la cerner.

Dangereux sentiment d'humiliation.

Revenons sur un point voqu plus haut, concernant l'esprit avec lequel sont effectus les contrles d'activit du chmeur. Discernons comment il accrot les clivages.

" J'ai t amene supplier littralement l'inspecteur, disait une chmeuse, totalement dcompose et au bord des larmes en sortant du bureau de celui-ci. Je lui ai fourni toutes mes justifications. J'ai bien essay de lui expliquer que du fait de ma qualification, a ne servait rien d'envoyer des lettres-bidons comme le font plus d'un. Ils sont plus malins que moi d'ailleurs. Mais comme a ne correspondait pas ses critres stupides, il n'a pas voulu dmordre de sa position. J'avais l'impression de parler un mur. Il a continu me piger avec ses questions insidieuses. En plus, il me faisait la gueule ! Je l'ai suppli, sans rsultat. C'est humiliant ! C'est dgradant de devoir tre rduit ainsi mendier un peu de comprhension ! Et pour une somme misrable. Quand j'entends que des hauts fonctionnaires des impts dissimulent leurs revenus et leurs avantages aux yeux de l'opinion, il y a de quoi pleurer !É En attendant, je ne sais pas comment je vais pouvoir payer mon loyer et mes impts."

Au-del de la "banalit" du cas, de la souffrance, ce genre de tmoignage contient-il le germe de sa solution ?

La premire question simple venant l'esprit est :

comment peut-on un jour esprer rconcilier les citoyens d'un mme pays si de tels contentieux affectifs, d'humiliation, de dvalorisation sont accumuls, individus aprs individus, et si on laisse un tel rservoir se remplir ras bords ? Un journaliste, semble-t-il posa un jour une question semblable ; sans y rpondre malheureusement.

Le terme "rservoir" est employ dessein, car les contentieux affectifs ne se vident pas spontanment.

Nous pouvons constater ici le second type de blessures : l'humiliation.

Cette question conduit se demander si - au nom d'une noble indignation - il ne faut pas "dnoncer" de telles situations pour "sensibiliser" l'opinion et faire "cesser" les injustices ? Mais chacun peut observer son chelle, s'il est vritablement attentif, ce que cela produit dans son entourage. L'vocation spectaculaire de telles iniquits, en attisant les ressentiments de l'opinion, risque alors de faire natre un nouveau bouquet de haine chez la victime et ses supporters, et d'un sentiment pervers de culpabilisation chez le bourreau et ses allis. Et le match de boxe de continuer de plus belle !

Chacun sait que les esprits dmagogues usent de cet artifice explosif pour dsamorcer les contestations. Car l'adrnaline une fois dcharge, l'ardeur combative diminue. Comme les picadors le font pour un taureau ! Mais les contentieux ne sont pas solds pour cela. Chacun sait galement que les esprits irresponsables et "pleins de bonnes intentions" abusent de cette mthode pour attirer l'attention d'un publicÉ avec l'effet contraire de le maintenir dans l'obscurantisme. Et chacun sait que le public applaudit et en redemande !É Jusqu'au jour o le point de non-retour est atteint et qu'une catastrophe historique survient pour ponger brutalement l'ardoise de tout un peuple !É Ainsi tant va la cruche l'eau, qu' la finÉ

Il y a l d'autres complices indirects. Ils n'en sont pas moins responsables.

Cette question, en dfinitive, laisse l'individu devant un second dilemme qu'il ne sait rsoudre : que faire avec mon sentiment de rvolte ? Comme il n'a pas de prise sur les moyens, ou n'a pas appris comment en avoir de manire constructive et non conflictuelle, cette frustration alimente aussi le "rservoir" !

La seule issue est alors de comprendre. Et de trouver soi-mme la porte troite qui puisse conduire vers le haut et la lumire lorsqu'une situation de clivage apparat. Cette explication revt-elle un sens pour le lecteur ?É

Ces contentieux affectifs ne se rglent qu' l'amiable ou bien constituent un risque permanent.

Si cette voie amiable, pratique intuitivement par les individus de bonne volont, dans leur existence quotidienne, est une vidence, pourquoi alors devient-elle si impraticable lorsqu'il s'agit d'entits sociales ?É Nous observons que la blessure est profonde ! Elle se perd sans doute dans les ddales de l'Histoire et l'tat de guerre des ides du monde contemporain.

Parfois ce masque svre des contrleurs sera devenu par quelque miracle celui d'une aimable indiffrence. Ces agents, conscients des contradictions du systme, n'auront comme rflexe pour conserver leur propre quilibre psychique, que celui de s'auto-gratifier propos de leurs bonnes intentions neutralistes. Ils prennent mme parfois le chmeur tmoin de leur impuissance l'aider, et de la strilit des contrles administratifs qu'ils s'honorent de ne plus pratiquer. Le rsultat pour le chmeur en sera pourtant le mme : l'absence de dialogue de fond, faute d'interlocuteur ayant une part de pouvoir et de responsabilit.

Ne voyons-nous pas l comment une des armes du crime fonctionne, par le silence et la dmission ?

Le tableau va sembler caricatural et dfaitiste. Ceux qui ont une exprience du chmage le trouveront dulcor au contraire. Rappelons toujours qu'il ne met pas en cause des individus mais cherche clairer les ravages d'une mcanique mentale. Mcanique mentale fiscale produite au cours des ages, et dont quelques lus clairs cherchent se rendre matre nouveau, avec beaucoup de difficult. C'est l un genre de problme qui a inspir bien des vieilles lgendes comme celle du Golem, crature d'argile chappant son crateur ! Le dessinateur Jacques Faizant n'en est sans doute pas loin lorsqu'il parle dans un de ses dessins de l't 99 : des "cerveaux prdateurs qui se sont succd" la maison des finances.

Continuons chercher la cl de l'nigme avec persvrance.

Chers dpouillements !

S'il a quelques biens personnels, acquis avec ses conomies ou venus d'une succession, le chmeur va devoir se sparer de ses "chers" objets pour continuer vivre normalement ou tout simplement survivre aussi dcemment que possible. Il va apprendre la valeur des choses et l'inutilit de bien d'autres. C'est une leon paradoxalement enrichissante qui va contraster avec les normes richesses conomiques de nos socits industrialises. S'agit-il de la leon concernant le refus de la socit de consommation ? N'est-elle pas dj derrire nous, depuis des dcennies ! Existe-t-il un autre enseignement de ce dpouillement de nos biens ? Peut-tre est-ce celui de nous mesurer cette force qui nous pousse retarder le moment fatal, o nous croyons que nous n'aurons PLUS RIEN ? Peut-tre est-ce galement l'apprentissage de la matrise de l'nergie que la socit avide ne nous a pas enseign appliquer ?

Certains se dpouilleront de leurs ambitions professionnelles et risqueront une reconversion en se re-formant, ou en se rformant plus simplement. Ils sortiront, en tout ou partie, de l'emprise de l'engrenage. D'autres useront des fausses formations alatoires comme d'un subterfuge o se rfugier.

Mais le temps du manque d'argent se rapproche inexorablement. La prcarit et la pauvret tant redoutes commencent se profiler, trs lgrement, l'horizon. Alors le chmeur tente de forcer les portes fermes de tous ses cranciers et d'tablir un impossible dialogue.

Les interlocuteurs fantmes.

Les illustrations concernant ces interlocuteurs fantmes pourraient s'grener l'infini. coutons juste ce chmeur de longue dure, nous dire ce qu'il en pense.

" Chaque fois qu'il s'est agi de dterminer ou de ractualiser le montant d'un impt ou d'une indemnit, j'ai eu affaire des interlocuteurs, tantt polis, tantt trs vindicatifs, qui ne pouvaient jamais rien faire pour mon cas. Ils n'taient jamais bien au courant des dernires rglementations ; ne voulaient jamais se mouiller. Dans le meilleur des cas, a finissait toujours par : expliquez votre affaire par crit et envoyez votre courrier telle autre adresse. Mais n'esprez pas trop quand mme. Moi, je ne peux pas appuyer ni transmettre votre demande.

Ou bien il s'agissait de commissions injoignables. Ou bien des dcideurs itinrants venaient un beau jour trancher propos de mon dossier. Jamais je ne pouvais m'expliquer de vive voix avec ceux-l. Ë ct de cela, lorsque je voulais avoir un interlocuteur de mes Assedic locales, je tombais sur une centrale tlphonique nationale de renseignement qui invariablement ne savait pas me conseiller autre chose que des gnralits, en me disant de me dplacer pour contacter un agent local, lui-mme incapable de rsoudre mes problmes. J'avais 50 km faire, mais a n'tait pas leur problme !

Pourquoi ces interlocuteurs de l'argent avec lesquels le chmeur est aux prises, sont-ils comme des fantmes ? Alors qu' l'inverse, ceux chargs d'un redressement, d'une enqute quasi-policire, ou d'une sanction financire par exemple, menacent visage dcouvert ?

Est-ce parce que le chmeur n'a d'autre droit que d'avoir son cas tranch tout en haut de la pyramide, par une oligarchie toute puissante et occulte de technocrates ?

Est-ce parce qu'une volont d'radiquer le problme du chmage commence par celui de ne reconnatre l'individu au chmage aucun droit d'exception, d'autonomie, d'existence ? Il y a l un paradoxe insoutenable si on met cette volont d'radiquer le problme du chmage en parallle avec la RALIT du moment : l'impossibilit de caser des millions d'individus.

Ce sont les individus qui payent les pots casss. Non le chmage qui est trait !

Ces interlocuteurs fantmes ne serait-ils pas le symptme d'un tat d'esprit encore plus profond de dmission ? La piste est suivre É

Toujours est-il que le chmeur rencontre le vide derrire le masque de l'homme invisible. Le coupable n'est toujours pas trouv !

La pnible confrontation avec les complices manÏuvrant l'inexorable engrenage est-elle son terme ?É

L'usure des ressources du chmeur par des interlocuteurs fantmes qui se drobent, alimente en raction un conflit interne qui va en grossissant.

Coup de grce.

En qute d'humanit.

Presque au bout de la course, les bras ballants, certains chmeurs de longue dure cherchent un dernier rtablissement intrieur, en tournant leur recherche de rorientation professionnelle vers des causes nationales ou internationales pour lesquelles ils pourraient s'employer ; ou des causes humanitaires auxquelles se dvouer. Ces mondes restent aussi opaques que le reste. Ou bien les chmeurs cherchent une difficile synthse entre des activits non lucratives, artistiques par exemple, et leur exploitation conomique alatoire. Ou parfois tentent un voyage virtuel sur cette immense toile (d'araigne) - le web - qui les capturent dans la mme guerre conomique. Ils y rencontrent la mme dsillusion qui ne comble ni leur besoin de participation, ni leur solitude, ni leur qute de solutions au chmage.

D'autres rduisent leurs cots en dmnageant en province ou la campagne. Ils se rendent compte de toute la place disponible. Ils respirent et rorganisent leur temps. Ils ne sont pas heureux cependant. Car si les prairies sont vastes, l'espace dans le tissu social est, pour beaucoup, inexistant. Ils se sentent un peu comme les parias de l'occident. Les salaris, perdus dans leur anxieuse agitation, en ont-ils vraiment conscience ? Il faudra nous reposer cette question de nombreuses fois : les non-chmeurs ONT-ILS VRAIMENT CONSCIENCE ?

Ces tentatives de rtablissement sont nanmoins significatives d'une rupture. Elle s'est largement amorce, dans leur esprit, avec certaines valeurs conomiques qu'ils ne reconnaissent plus. D'autres valeurs moins "conomiques" les remplacent, mais ils ne savent pas comment les mettre en application dans ce monde trop en repli.

Et l'argent reste toujours au centre des proccupations vitales.

Vient le temps o le chmeur n'a plus de "droit". Il bascule alors dans un relais de l'inexorable mcanique. Les allocations de solidarit vont l'achever.

Peut-tre d'ailleurs n'aura-t-il pas voulu, un temps, s'abaisser les qumander, puisant ses dernires conomies. Puis il lui faudra passer par l. Simple et rapide dmarche administrative, pense le lecteur qui n'a pas connu cela. Elle ne l'a pas t pour ce chmeur, comme pour bien d'autres, qui raconte l'irracontable.

"J'tais inscrit comme demandeur d'emploi mais je n'avais pas voulu me rsoudre demander une allocation de solidarit. Comme il me restait encore quelques conomies, je trouvais que la somme tait drisoire. Je ne savais pas que je serais priv de mes points de retraite. Mes amis m'avaient dit que j'avais tort. Oh ! ce n'tais pas par solidarit avec de plus pauvres que moi, car je considre que cette fausse raison est de l'hypocrisie. Je trouvais que cela faisait un peu trop soupe populaire. Mais il a bien fallu que je me rende l'vidence : je n'avais plus assez pour vivre. J'ai donc rdig un rapport dtaill sur ma situation, mes anciennes sources de revenus, mes besoins. Je croyais que mon rapport suffirait. Mais aprs de longues semaines, j'ai t convoqu. J'avais soi disant un rendez-vous une heure prcise, mais j'ai d attendre des heures avant d'tre reu. Finalement une responsable, d'humeur revche, semble-t-il haut grade, me fit entrer dans son bureau. Aprs avoir jet un coup d'Ïil sur mon dossier, nerve elle me dit : je ne peux rien pour vous !

- Pourquoi m'avoir convoqu, alors ?

- Parce que votre dossier doit passer par ici !

- Pouvez-vous me dire qui je dois m'adresser. Et qui pourrait m'expliquer ce que je dois faire ?

- Il n'y a personne !

Et pendant plus de vingt minutes, j'ai tent de lui expliquer, malgr tout, mon cas. J'ai essay de comprendre quels taient les circuits administratifs ; qui pouvait vritablement trancher.

Elle a fini par me dire agace : je n'ai pas le temps de vous expliquer. Je n'ai pas de temps perdre, je suis occupe !

Comme je lui faisais remarquer que c'est elle qui m'avait convoqu, alors que j'avais pris le soin de rdiger un rapport dtaill de deux pages et de fournir toutes les photocopies justificatives, et de l'adresser par la poste, elle devint encore plus agressive.

Je suis rest dans son bureau, assis calmement, en cherchant comment sortir de ce cul-de-sac incroyable. J'avais t trs poli, courtois mme, je crois, mais je ne pus, au bout d'une demi-heure, me retenir de lui dire qu'elle tait quand mme paye pour aider les chmeurs en difficult et qui ne savent pas comment s'en sortir. Ë quoi sa rpartie fut cinglante : mais non. Je ne suis pas paye pour a !

J'avais dj rencontr des drles de comportements, au cours de mes avatars de chmeur, mais celui-l me surprenait quand mme ! La situation tait compltement irrelle. On tournait en rond, sans qu'elle me dise de m'en aller. Elle ne faisant rien que tripoter mon dossier. Je n'avais pas non plus l'impression quelle ne connaissait pas son job, mais elle ne voulait rien faire. Puis au bout du compte, sans que je sache pourquoi, elle me dit brutalement, de trs mauvaise grce : bon, je vais vous inscrire ! Et elle pianota sur son ordinateur. Elle reconnaissait enfin mon droit l'inscription, et sa responsabilit en la matire. Sur le fait, le tlphone sonna. C'taient les ftes de fin d'anne dans deux ou trois jours. Elle en parla longuement avec une amie ou de la famille, comme si je n'existais plus. Elle raccrocha, termina l'inscription et conclut que je serais convoqu nouveau, dans un mois, par un autre service. Belle perspective ! Je pris cong, et pour ne pas partir sur une rancÏur, lui souhaitais de bonnes ftes de fin d'anne. Ë ces mots, une mtamorphose se produisit ! D'acaritre, son comportement devint subitement doux et compatissant : Ah ! mais c'est vous qu'il faut plutt souhaiter une bonne fin d'anne. EnfinÉ si vous en avez la possibilit. Comme l'atmosphre se dtendait au bout de prs d'une heure, voyant sa gne je voulus ddramatiser et plaisanter en disant : ne vous inquitez pas, je ne vais pas me suicider. Sinon je l'aurais dj fait ! Et l, je vis l'pouvante passer dans ses yeux. Elle s'tait compltement fige. Elle ralisait sans doute ce qu'elle venait de faire et sa responsabilit, ou plutt son acte irresponsable qui aurait pu, chez un chmeur fragilis, conduire l'irrparable"É

Arrtons l cette anecdote un peu longue. D'autres tmoins ayant entendu ce chmeur raconter ses avatars, ont trouv qu'il "cognait un peu trop" sur un fonctionnaire impuissant. Des situations limites mettent cependant en lumire des attitudes, que les analyses rationnelles ne permettent pas de cerner suffisamment. Ce n'est pas le procs d'une personne, ni meilleure ni pire qu'une autre, qui est fait ici. Mais par ce biais nous essayons de comprendre ce qui l'a conduit cependant faire preuve de tant de mauvaise volont, puis avoir un sursaut de conscience. En d'autres termes : quelle est sa propre douleur pour agir ainsi ?

Nous ne pouvons videmment pas tre la place de ce seul individu, mais si nous faisons le parallle entre les comportements de ceux que nous rencontrons et qui travaillent l'Assedic sous la pression invisible du"monstre fiscal", et les agents pour l'emploi, qui ne sont pas sous la coupe de cette culture maison trs guerrire, pour utiliser un terme propre au secteur priv, nous voyons une trs nette diffrence. Bien des chmeurs, qui ne mlangent pas dans un tout indiffrenci les deux organismes s'occupant du chmage, peroivent d'un ct une agressivit plus ou moins rentre, de l'autre une certaine, ou une relle bonne volont de venir en aide. Nous reparlerons des motivations pratiques dans ces organismes pour manager, car il y a l plus qu'une piste pour sortir de la fracture sociale.

On s'aperoit aussi, propos de cette anecdote, qu'il faut beaucoup de contrle de soi pour ne pas tomber dans le pige des empoignades verbales. Et le chmeur est souvent au bout du rouleau, parce qu'il y tait dj lors de son licenciement ! Personne n'y prte suffisamment attention. C'est une vidence de dire que l'on traite les autres comme on se traite soi-mme. Mais une personne vivant dans le monde salarial, s'il n'en a la volont, la formation, et la comptence, ne comprend pas le vcu rel du chmeur.

Cette habitude du : "chacun sa responsabilit" - forme subtilement argumente de l'gosme - est si rpandue qu'il est difficile d'aider, tout simplement, sans se demander qui doit faire quoi ? Comme on s'aide dans une mme famille. Comme un mdecin consciencieux intervient pour sauver une personne en dtresse. Comme le cÏur nous guide pour prendre en charge le faible ou celui qui souffre. Notre culture est-elle en train de perdre cette valeur individuelle, que la solidarit collective ne saurait compenser ?

Cette patience d'un chmeur, n'ayant presque plus rien esprer, a fini par user la faade dfensive de son interlocutrice. Mais quel prix ! Ce travail endurant, presque inconscient, de chercher comprendre, a eu raison des conditionnements professionnels, et peut tre des souffrances galement, de l'autre. Ce qui est certain, en entendant cette histoire, c'est que ce chmeur a eu fort faire. Cette fonctionnaire restera, on peut le croire en observant ce revirement spectaculaire, marque par quelque chose qui l'a dpasse. Peut-tre aura-t-elle eu un bref instant le sentiment qu'un chmeur comprenait sa dtresse !É

On cherche des solutions - compliques - au chmage. Pourquoi ne pas commencer par tre simple, dans nos rapports humains, pour nous comprendre ? (Nous restons toujours, ne l'oublions pas, sur le plan de l'tude exprimentale des causes et des effets, et non pas sur celui de la morale, pour trouver des remdes la douleur du chmage).

La charit n'est pas toujours bien perue.

"Je suis bien content de trouver de la nourriture au Resto du cÏur, mais c'est quand mme la honte. Le gouvernement nous prend tout, et il est satisfait en plus que les contribuables en soient de leur poche pour nourrir les pauvres. C'est rvoltant !"

Ce n'est pas l'organisation charitable qui est remise en cause par ce chmeur, mais l'attitude des corps publics. Sans doute parce qu'il ressent intuitivement qu'une grande Nation se doit de permettre ses citoyens d'tre gaux et libres de subvenir leurs besoins fondamentaux. Comment peut-il en tre ainsi lorsqu'une partie de la population est rduite demander la charit, non pas cause d'une pnurie naturelle, d'un cataclysme - il s'agirait alors d'une vritable solidarit exceptionnelle - mais de l'ineptie des systmes et de l'indiffrence de l'tat ?

Mais l'tat est un responsable bien mystrieux. Il nous faut continuer notre enquteÉ

La fin des droitsÉ en vertu de quel droit ?

Ë cette fin des droits, le chmeur s'interroge : en vertu de quel droit ? De quel droit un tat laisse faire un de ses organismes qui ne voit que sa logique comptable ? L'organisme se plaint que les caisses sont vides ; tandis qu' ct l'opulence rgne et les portes d'immeubles inoccups sont fermes aux sans-logis. L'organisme rclame plus de moyens, tandis qu' ct de cela des dpenses en double, en triple, improductives, inutiles pour le bien de la collectivit, camoufles, gches orgueilleusement, et parfois malhonntementÉ sont pingles pour la bonne conscience, mais ne sont jamais remises en cause. On lui affirme que "l'tat de droit ne permet pas tout" et qu'il "faut du temps pour modifier les lois". Vrai ou faux ? le chmeur ne croit plus personne. En attendant, il reste cartel entre les arguties des uns, et les palabres des autres. Certains franchissent les limites lgales et travaillent au noir, s'estimant en tat de lgitime dfense. (Ne parlons pas de ces criminels qui se greffent priodiquement sur les systmes d'aide pour en dtourner des fonds). Ceux qui se dbrouillent, vous disent alors en confidence qu'ils refusent de se remettre leur compte, qu'ils ont compris et ne "veulent plus trinquer", et que la "manire dont ils vivent maintenant est finalement plus satisfaisante, mme si elle est anormale". Nous nous rappelons certainement avoir rencontr ces chmeurs-l. Ils semblaient heureux dans leur nouvelle vie. En mettant donc de ct la vritable criminalit, il est certain que le sentiment d'injustice, pass un certain seuil, a toujours engendr historiquement une rvolte la Robin des bois. Ces signes sont-ils avant-coureurs d'un tat d'esprit de rsistance plus marqu ? L'avenir le prcisera.

Au terme momentan de son broyage par l'engrenage, le chmeur aura dmasqu ses bourreaux. Mais nous ne connaissons toujours pas le vrai coupableÉ

Traverse du mur de la peur.

Des chmeurs vont retrouver un beau jour du travail. Tandis que d'autres prendront les places vacantes. Mais un nombre important, qui se chiffre par centaines de milliers comme l'indiquent vaguement les statistiques, va continuer s'enfoncer dans l'exclusion et pire. Nous n'en parlerons pas plus. Par dcence.

Les exemples deux travailleurs, aux antipodes l'un de l'autre, en apparence, nous permettent de transcender cette difficile condition d'abandons successifs, que connat le chmeur.

Le premier est ce chiffonnier du Caire dont parlait un jour SÏur Emmanuelle [4], avec beaucoup de tendresse et de bonheur. Cette surprenante religieuse disait, peu de chose prs :

C'est extraordinaire comme ces chiffonniers sont heureux et joyeux lorsqu'ils partent travailler le matin ! Leur travail consistant pour subsister rcuprer sur les dcharges la priphrie de la ville, ce dont les citadins ne veulent plus. Et d'ajouter, avec la lucidit que le recul gographique lui permet sans contestation, puisqu'elle vit avec ces dshrits : Ë ct de a, il est surprenant de voir quel point les Franais sont tristes et dprims !

Pourquoi ce paradoxe vivant ? Qu'est-ce qui abat tant les salaris franais ? Qu'est-ce qui, l'oppos, galvanise ces tres qui n'ont rien, qui sont au ban de la socit ? Quel enseignement le chmeur peut-il en tirer pour lui-mme lorsqu'il se sent au bord du gouffre ? La rponse peut certainement lui parvenir dans le silence qui l'entoureÉ

Le second exemple est cette figure quasi mythique du naturaliste Thodore Monod marchant dans le dsert, et travaillant sans relche pour trouver de nouveaux spcimens minraux, vgtaux et animaux. Le modle de travail qu'il incarne et promne patiemment, sereinement, avec humour, sur les dunes infinies au coucher du soleil, reste grav dans la mmoire de tous ceux qui en ont aperu l'image ! Image modlisante ! Ce personnage ne nous dit-il pas par son exemple que la passion du travail est la seule chose qui compte, quelle que soit l'aridit des conditions dans lesquelles le destin nous projette ? Les pires conditions - il parat que les dserts visits par ce chercheur infatigable sont un enfer monotone - sont mme l'opportunit pour un autre travail, un autre voyage, tout intrieur celui-l.

Le chmage de trs longue dure, par le sentiment de solitude qu'il installe, peut aussi fournir cette mme opportunit, pourvu que l'individu garde intacte sa passion de connatre et continue chercher inlassablementÉ

Alors, pourquoi ces tres cits ci-dessus travaillent-ils dans la joie, en dpit du dnuement le plus extrme. Dnuement, non pas d'un moment de gloire sportive par exemple, mais de toute une vie ? N'est-ce pas parce qu'ils ont chacun travers le mur de la peur ?É Nous reviendrons sur sa signification plus prcise ultrieurement.

La fin des ressources du chmeur l'entrane vers la fin de ses croyances : en l'conomie, en la justice, en la solidarit, prcaire et rare ; mais pas en la vie.

Continuons notre chemin laborieux, aprs cette chappe crative sur le continent Africain. La situation des interlocuteurs fiscaux du chmeur pris dans l'effroyable mcanique, est-elle plus enviable que la sienne ?

(Interlocuteurs dont nous cherchons toujours percer le masque nigmatique pour trouver le vrai coupable.)

Le gelier, prisonnier de l'engrenage.

Redresse toi !

Tout chmeur, mme dans la ncessit, garde profondment grave dans ses chairs la marque de la peur du redressement fiscal. Ce fer imaginaire, hritage de l'inconscient collectif, lui fait courber l'chine.

"Si on commence se dfendre de bonne foi, on est bon pour un contrle, et ils trouveront toujours une faille quelconque qui au bout du compte nous fera condamner".

Nous ne sommes pas surpris de dcouvrir que l'arme absolue de cette mcanique est la menace et la peur.

Mais une autre fracture interne marque les geliers. Elle les empche d'tre libres eux aussi, comme l'expliquait en confidence, il y a plusieurs annes, cet inspecteur responsable d'une importante brigade fiscale.

"Les dirigeants successifs parlent bien de rendre plus humains et plus transparents les rapports avec les contribuables. Ils annoncent grand renfort de publicit qu'un important effort a t ralis. On fait de belles lettres aux contribuables. De temps autre, il y a des oprations portes ouvertes qui passent la tlvision. Les hauts fonctionnaires prsentent un visage bonhomme, rassurant. Ils justifient par un discours sans asprit, secrt par des gnrations d'narques, les pires contre-vrits. Grand seigneur, ils expliquent comment ils sont intervenus pour que telle entreprise soit gracie et puisse continuer vivre. Je ne crois pas cependant que les gens sont totalement dupes. Quant nous, par derrire, on nous donne les consignes contraires. On nous pousse au rendement tout prix. Comme dans les entreprises. On dveloppe notre sentiment de frustration et d'agressivit. On nous remonte contre les contribuables. Ë priori, tout le monde doit tre considr comme un fraudeur potentiel. Je ne sais pas jusqu'o a dboule dans tous les petits services. Mais nous, on a le maximum de pression. Nous devons utiliser toute la batterie du code, toutes les ficelles pour ramener le plus d'argent possible. S'il y a des rclamations, les contribuables n'ont qu' faire un recours. Comme a prend des annes parfois, ils se dcouragent bien avant nous. On est gagnants tous coups. De toute faon, on n'a pas le droit d'en tenir compte. Qu'importe les dgts individuels ; c'est nous de grer notre sommeil et notre bonne conscience."É

"En plus, je dois dire que j'esprais beaucoup du changement de gouvernement. Mais je m'aperois que je paye encore plus d'impts moi-mme. Et quand je vois toutes ces entreprises qui fraudent, c'est rvoltant ; c'est la haine ! Ce travail est excessivement frustrant."É

Tout en parlant de son mcontentement, il coutait d'une oreille furtive son pouse, elle aussi inspectrice. Elle parlait de son ct, de ses difficults et de certaines "liberts" qu'elle avait d prendre pour sa propre dclaration. Tel un diable sorti de sa bote, il commena l'accuser de frauder ! Mais passons sur les dtails !É

Le rflexe de dlation n'est pas loin ! Il n'y a pas besoin de remonter beaucoup dans l'histoire, pour s'apercevoir que les germes de la barbarie sont comme les mauvaises herbes.

C'est bien un vritable clivage moral qui est entretenu chez ces salaris publics. Il est rig en mthode de management. La frustration permanente, l'agressivit fleur de peau, sont des lments de dsagrgation trs lente de la personnalit. Sur quoi peuvent-ils dboucher ? Les grands slogans syndicaux habituels sur le thme de justice fiscale pour une justice sociale parviendront-ils encore longtemps ressouder artificiellement ces sentiments clats ? On peut s'interroger sur la responsabilit d'une socit qui laisse faire cela, sans doute par ignorance, tant aux dpens des salaris internes qu'externes au systme administratif. Non au titre de la morale, mais des consquences historiques en termes de fracture sociale.

Mme lorsque la courtoisie se manifeste de la part de ces agents, le naturel revient au galop.

"J'ai demand dernirement un renseignement par tlphone sur mon imposition, remarque un chmeur Elle comportait une erreur de la part de l'administration. Une des premires ractions a t de me dire : vous n'avez pas dclar ceci ! En me souponnant d'emble. En fait il s'tait tromp de ligne. Il aurait pu commencer par me demander : o avez-vous fait figurer cet lment ?É"

Les infimes comportements, comme celui-ci, anodins en apparence, entretiennent une menace bien plus effrayante. Ils feront toujours chouer les consignes superficielles donnes par l'administration ses agents pour amliorer les rapports avec le public. Ces mauvais rflexes de soupon continuent largir les fosss entre les individus. Et les deux groupes d'acteurs du systme en souffrent pareillement.

C'est une rforme totale de la faon d'tre qui est ncessaire !

Le chmeur, comme tout citoyen, aperoit l le masque bonhomme trompeur des complices. O est donc le coupable ?

Un quart de sicle bien tard !

Il y a un quart de sicle, certains s'en souviennent, un de nos gouvernants nous surprenais en annonant : "Tous les Franais sont prts payer plus d'impts". Il est vrai que les manuels de droit et d'histoire fiscale enseignent "qu'il n'est d'impt que le peuple n'accepte". Des comportements des agents fiscaux, il en tait peu question alors. Ë cette poque, le chmage ne dferlait pas encore sur nos ttes. L'Anpe avait t cre un peu avant, pour protger les chmeurs et les placer dans les entreprises. Toutes les difficults semblaient pouvoir se rsoudre. Mais on n'avait pas prt, semble-t-il, assez attention cet engrenage dans lequel le chmeur allait bientt tomber, dcennie aprs dcennie. On n'avait pas anticip la logique qui devait conduire des salaris - riches, moins riches, pas bien riches et pauvres - sur le trottoir, la recherche de nourriture et d'un toit. Pour mesurer l'ampleur du problme, il fallut attendre de voir des cadres faire la manche dans les rues. Puis ce furent quelques annes d'amnsie. Et tout dernirement, l'opinion s'mut de voir que l'on refusait de loger dans des appartements vides, ceux qui ne voulaient plus de la charit des centres d'hbergement. Ils prfraient la rue, sa libert. Et l'honneur. Il fallut cette prise de conscience collective pour qu'une loi cherche rparer ce qu'une prcdente loi avait permis de dtruire !

Mme si, heureusement, bien des drames seront vits, cette loi arrive un quart de sicle bien tard.

Aurait-elle d arriver plus tt ? L'Histoire ne se refait pas. Le chmage permet cependant - comme quelque chose malheur est bon dit le proverbe - de raliser un travail d'clairage de ces facteurs de dsagrgation de la cohsion sociale : rglements, lois, mais surtout attitudes des individus les votant et les appliquant.

On voit comment une toute petite ide, au dpart, il y a des dcennies, partant d'une intention de justice peut-tre louable, s'est amplifie. C'tait sans compter sur les facteurs de rapacit et d'gosme propres tout ce qui concerne l'argent.

Le parcours du chmeur, de son licenciement son exclusion, s'il ne se rtablit avant, semble extraordinairement rapide au regard du temps pass par un individu pour gravir, l'inverse, les chelons professionnels et sociaux la force de son seul mrite et de son travail persvrant.

S'il en est arriv l, c'est sous la pression de cette volont de pouvoir qui fait fonctionner la machine fiscale, comme elle conduit par ailleurs au drglement des mcanismes financiers et conomiques. Cette force aveugle semble avoir comme bris sa laisse !

Si nous faisons un rapide retour dans l'Histoire, cette force aveugle n'est-elle pas l'hritire du Pouvoir Absolu de l'Ancien Rgime ? Cependant, cette poque en apparence lointaine, le pouvoir des Fermiers gnraux n'tait qu'une parcelle de ce Pouvoir Absolu, avec un royal matre intraitable. L'Histoire nous apprend que ceux qui s'y sont opposs l'ont chrement pay. Une Rvolution plus tard et le progrs aidant, aujourd'hui l'argent fait le tour de la plante la vitesse de la lumire. Et le pouvoir errant qui en use est un fieff rus ! Les hommes qui endossent une responsabilit dans les hautes sphres de l'argent ne sont pas ncessairement conscients du joug de cette volont de pouvoir, mais peuvent en tre eux-mmes les victimes. Parce qu'ils ont une faille leur cuirasse : l'orgueil.

Pour prendre un exemple de ce joug inconscient, plus la port de nos vcus de salaris, nous nous rendons compte parfois, aprs quelques mois passs dans une nouvelle entreprise, que nous avons certains comportements qui ne nous appartiennent pas. La culture d'entreprise nous a fait endosser sa livre notre insu ! Par exemple, lorsque nous utilisons un jargon qui ne nous est pas familier et qui n'apporte rien de plus aux discussions. Ou que nous adoptons des rflexes, des manires de penser [5]É pour faire comme les autres.

Avec la volont de pouvoir, nous tenons le mobile. Le coupable n'est pas loin !

Janus aux deux visages.

Considrons ces deux parties du corps de l'tat : l'une charge de prlever de l'argent, sous l'emprise de mthodes dtruisant certains groupes sociaux comme les chmeurs ; l'autre essayant de panser tant bien que mal les plaies de ces groupes d'individus rduits l'exclusion. Nous pouvons tres frapps par le comportement antagoniste d'un corps unique, l'tat ! Comme si d'une main nous frappions un tre cher, tandis que de l'autre nous lui caressions gentiment l'paule. S'il s'agissait d'un malade, un mdecin dirait qu'il a un ddoublement de personnalit grave !

La fracture existant entre les chmeurs et l'administration est en quelque sorte incarne par ce personnage de JANUS au double visage : l'un fminin, consolant ; l'autre guerrier, dissimul l'arrire, au regard froid et vengeur. (Ce symbole qui concerne notre champ particulier de recherche peut s'tendre bien d'autres domaines sociaux).

Mais alors, la rduction de la fracture sociale peut-elle s'oprer si ses plus hauts dirigeants la conservent entre eux ?

La fracture sociale, venue du peuple, s'est rvle progressivement au travers des lections. Puis cette fracture s'est grave au fronton de l'tat, par ce JANUS incarn en deux ministres ennemis. Maintenant, son pouvoir modlisant prennise les comportements de clivage. Les citoyens, fonctionnaires et salaris du priv, s'en inspirent sans mme s'en rendre compte. Ils l'imitant automatiquement, dans leurs actes professionnels et personnels ! Toute la socit se dbat ainsi dans un cercle vicieux. Et seul un effort conscient lui permettra d'en sortir.

C'est une question qui transcende une simple revendication des peuples pour moins d'impts, ou pour la suppression de l'impt sur le revenu. Elle ouvre des perspectives historiques sur l'avenir de la future Civilisation que nous appelons de nos vÏux, et sur une nouvelle manire de gouverner. Au fait, nous pouvons nous demander si Andr Malraux y pensait, lorsqu'il parlait du XXIe sicle venir ? Un de ses biographes pourra-t-il un jour rpondre cette question ? Peut-tre cette considration est-elle encore trop lointaine pour celui qui souffre au quotidien du chmage ? S'il pense cela, c'est sans doute parce que la composante temps lui semble hors de mesure. Nous reviendrons sur ce sujet essentiel, dans la deuxime partie, pour que l'espoir puisse s'appuyer sur le concret.

Nous pouvons voir dans ce JANUS, celui qui a perptr ce crime d'exclusion sur le chmeur. Y a-t-il d'autres responsables ? Un suprme Grand Fautif ?

Il va sans doute tre temps que le "Grand Fautif" invisible, nomm le Lgislateur, se rveille de son songe brumeux idaliste, ou de son sommeil trop lourd. Et se penche sur la condition pratique des chmeurs. De tous les chmeurs. Qu'il fasse cesser ce clivage. Qu'il reprenne en main ce Pouvoir fiscal vagabond qui fait tant de dgts dans les rangs des plus faibles.

Mais au faitÉ, qui est-il, ce Lgislateur ?É

Sinon l'manation de nous-mmes !

Bien sr, il existe des juristes qui laborent le Droit. Mais le citoyen, par l'intermdiaire de ses reprsentants lus, peut exercer un pouvoir. Il l'exercera d'autant mieux qu'il ne se laissera pas tromper par les ides fausses concernant un fallacieux sentiment de "justice fiscale". Un court instant, il y a quelques annes, un Prsident de l'Assemble nationale se dressa pour parler de cette ncessit de recadrer le pouvoir fiscal de manire plus dmocratique. On dit mme qu'alors un frisson balaya l'chine de l'Administration ! On se demande pourquoi, si elle tait vraiment au service des citoyens, avaient-elle craindre la transparence. Mais les corporatismes, les vieilles habitudes, sont longs user.

Les chmeurs, comme les non-chmeurs, reprsentent sans doute la force ncessaire pour aider la transformation de la fiscalit. Aucun groupe dirigeant ne le pourra jamais lui seul. Sans un rveil de l'opinion, la "grande rforme fiscale" sera toujours ce factieux serpent de mer, agit pour masquer les impuissances et garer les peuples. On comprend alors l'intrt de certains de ne pas duquer l'opinion publique !É

Si le JANUS au sommet de l'tat est le responsable du crime, ne sommes-nous pas, en tant que citoyens, les commanditaires inconscients du forfait qui a conduit tant de chmeurs dans l'exclusion et la pauvret ?

L'nigme tant rsolue, le travail peut continuer.

QUEL GåCHIS !

Les dmocraties se demandent bien comment se rendre matresses en douceur de cette volont l'Ïuvre dans l'inexorable mcanique fiscale dont nous parlons depuis le dbut de ce chapitre.

Cependant, les chmeurs immobiliss par cet argent qu'on leur a ravi, ne sont-ils pas comme des sentinelles ? Ils veillent et pointent les abus de cette volont de pouvoir vagabonde, rapace et goste. Par le regard qu'ils portent, l o le salari ne voit pas tout, ne contribuent-ils pas apporter une certaine lumire dans la conscience collective ? D'abord sur les effets anticonomiques. Ensuite sur les effets antisociaux. Enfin - ce point est plus subtil saisir - sur les effets contre la libert de conscience individuelle. Illustrons simplement les deux premiers points par quelques exemples.

Un gchis de comptences

Si l'entreprise a mis la rue des millions d'ex-salaris et ne permet gure leur retour en son sein, l'installation de ces individus leur propre compte est considrablement freine par l'immobilisme fiscal et administratif. Cela concerne les ouvriers comme les cadres.

Par exemple, un forgeron partant la retraite remarque, dsol, qu'il n'aura pas de successeur pour continuer son activit rurale : "Mon aide ne veut pas se mettre son compte et reprendre mon affaire. Pourtant il est comptent. Mais il a peur de toute la paperasserie et des dmarches administratives. a lui semble insurmontable. Il prfre aller s'inscrire au chmage."

Le chemin que doit suivre un postulant l'installation son compte est un vritable parcours du combattant. Tout se dresse pour le dissuader de travailler en indpendant. Et les conseils administrs dans les divers organismes, par des diplms trs gentils mais parfois bien trop jeunes et sans exprience personnelle de l'entreprise, sont le plus souvent d'un manque de sens pratique surprenant.

Ë l'oppos, le conseil avis de l'expert-comptable attire vivement l'attention du postulant la cration d'entreprise pour qu'il ne s'installe pas avant d'avoir au pralable un carnet de commande fourni ou des clients potentiels srs :

"Les compteurs de l'administration se mettent en route ds la premire minute et les mois passeront plus vite que vous ne le pensez. Ne comptez pas sur des exonrations ou des drogations. Il vous faudra payer. Et vous aurez dpos le bilan avant d'avoir commenc".

Mais comment prospecter sans statut officiel, sinon en faisant des pirouettes ? Les chmeurs ne peuvent se prsenter en disant : je suis chmeur alors faites-moi confiance. Si je suis chmeur, d'ailleurs c'est parce que j'ai russi !

Il y a l un non-sens insoutenable. Personne ne semble le relever !

Il n'est peut-tre pas ncessaire d'numrer tous ces obstacles. Simplement, ne serait-il pas plus agrable de vivre avec des formalits rduites l'indispensable ? Les tats-Unis, en particulier, auraient beaucoup d'enseignements nous apporter en ce domaine. L o nous perdons parfois des mois contrler, strilement de surcrot, eux rsolvent le problme en une heure. L'esprit de libre entreprise fait la diffrence. Ë l'heure des changes intercontinentaux entre les administrations, des stages seraient bien profitables !

L'erreur magistrale

Toutes les attitudes administratives concourent freiner au maximum la cration de professions indpendantes et de toutes petites PME. En considrant les petites entreprises en cration, comme si elles taient dj de grosses firmes. En entretenant l'ide que toutes les professions librales, les petits commerces fraudent. En multipliant les contrles fiscaux individuels pour trouver encore plus de centimes, et accrditer l'ide que tous les citoyens sont sous surveillance, l'instar des coutes tlphoniques dans les rgimes totalitaires.É

L'erreur magistrale est de confondre la motivation d'un individu et la motivation dans les socits.

Le particulier aspire l'accession sa libert socioprofessionnelle. Il recherche la valorisation personnelle et la reconnaissance. La puissance fiscale lui nie cela en "l'imposant" - le mot est significatif - sans relle souplesse. Ë l'oppos, la motivation de cadres suprieurs de grandes entreprises est de "jouer" avec l'argent et les contraintes administratives, comme d'un jeu d'chec, et d'en sortir lgalement vainqueur. Soutenus par de puissants juristes et experts de toutes sortes. Ce dont ne dispose pas l'individu isol. Il y a une disproportion entre les moyens juridiques, inquisitoriaux, rpressifs et de menace de l'Administration fiscale et ceux quasi-inexistants du simple citoyen, qui est proprement anti-dmocratique.

(Ce jeu pouvant conduire des dviations, qui tombent ensuite ventuellement - pas toujours - dans l'illgalit ou la criminalit, les contrles des entreprises et non des individus, se justifient alors, mais alors seulement).

Si l'administration impose en force plus de rgles au travailleur indpendant, que les entreprises n'en font subir aux salaris, quelle motivation l'individu a-t-il pour s'installer son compte ?

Nous hsitons nous poser une question qui touche aux fondements de la Civilisation. Un certain tat d'esprit technocratique, mal inspir par un dsir de voir la totalit des acteurs sociaux rgis par un schma unique, chercherait-il les pousser vers un retour dans les entreprises ?É Que fait-on alors des autres ?É Les priodes lugubres de l'Histoire sont toujours prtes se rpter !

Mais ce retour devient de plus en plus impossible celui qui cherche conqurir une libert dans l'exercice de son travail.

Ne prfrera-t-il pas alors, dans un refus catgorique, chmer ? Et "s'asseoir au bord du fleuve, en regardant dfiler le cours tumultueux des vnements "É Chacun a certainement des exemples dans son entourage de ces tres en rupture de la socit. Le cinma des annes 60-70 nous en avait dj montr des prmices, si nous nous en souvenions bien.

Pendant ce temps, paradoxalement, tous les lus, tous les experts, s'accordent pour dire que le tissu de PME sera celui qui absorbera le chmage dans l'avenir. Et galement, que la France est un des pays o ce tissu est le plus sous-dvelopp !

Il y a l un autre non-sens insoutenable. Personne ne semble vouloir en parler !

Mesure d'ensemble motivante pour le chmeur.

L'engrenage fiscal semble parfois, par exception et avec la bndiction de l'Administration europenne, un moment brid. Des zones franches ont ainsi t cres pour motiver - esprait-on - des individus s'y installer. Aprs quelques annes d'exprience, le constat, laconique, est trs mitig. Pourquoi ? Cette niche fiscale servant rgler un problme sectoriel d'inscurit n'avait-elle pas assez d'ampleur d'esprit ? Tous les autres chmeurs rests en rade rendaient-ils cette mesure drisoire, et la privaient-ils d'une dynamique d'Enthousiasme National ? Ces zones cres au dtriment d'autres qui profitaient dj de ces avantages, dshabillant Pierre pour habiller Charles, taient-elles condamnes par la perversion mme de ce tour de passe-passe technico-politique ? (Par ailleurs totalement inaperu il y a quelques annes, sauf de ceux qui ont t un peu plus dgots de s'installer leur compte).

Nous le savons : il n'y a pas de mesure d'ensemble motivante pour tous les chmeurs et s'adressant spcifiquement eux, et non aux seuls employeurs. Mais surtout, le contentieux inconscient avec la puissance fiscale et administrative est tel, semble-t-il, que rien ne veut se btir sur ces bases. Cela ressort des discussions avec des chmeurs qui pourraient crer leur activit, mais ne le veulent pas et rsistent. Comme ces salaris, voqus au chapitre prcdent, rsistent contre des conditions de travail qu'ils n'admettent pas et finissent par se faire licencier.

La plaie de la comptabilit analytique du temps.

Si le chmeur ne veut pas se rengager totalement dans l'entreprise, alors faut-il crer des solutions qui lui donnent du temps libre ? Temps partiel, mi-temps, temps partag, etcÉ? En demandant ceux qui exprimentent ces formules ce qu'ils en pensent, il conviendrait peut-tre de diffrencier ceux qui, en entreprise, font ce LIBRE CHOIX, et les chmeurs pour qui cela ne reprsente parfois qu'une solution bancale, impose par la ncessit.

L'aspect, peut-tre le plus intressant pour l'avenir, est la recherche d'une souplesse des horaires, bien qu'elle soit toute relative et vite fige. Ne va-t-elle pas nanmoins dans la tendance profiter du progrs scientifique pour librer l'individu qui souhaite se consacrer des valeurs non exclusivement conomiques ; plus d'ætre que de bien-tre ?

Cependant, on s'aperoit que ces solutions temporelles gnrent bien des rsistances, savamment argumentes. Parmi ces rsistances notons en une qui ne montre pas aisment le bout du nez : la peur de perdre le pouvoir sur les individus. Ce qui s'exprime, par exemple propos du temps partag (d'un salari entre plusieurs entreprises), par la fausse objection principale des patrons : le "manque de confidentialit". Argument purement subjectif, si l'on sait comment fonctionne vraiment la confidentialit en entreprise. On se berce de beaucoup d'illusions ce propos. Mais cette analyse nous loignerait du sujet.

Le pouvoir rel, par adhsion, ne s'obtient-il pas en donnant le temps ; non en le prenant ? C'est l une question d'thique de management. Cette libert favorise la rentabilit, contrairement l'opinion rpandue.

Pour un chmeur, aspirant se librer compltement de l'emprise du commandement, ces solutions ne peuvent cependant pas tre satisfaisantes. Seul le statut de travailleur indpendant peut lui convenir. Ou bien, si l'aventure en solitaire n'est pas sa forme d'esprit, de salari dans une petite entreprise neuve, cre partir d'un projet encore plus ou moins commun et dimension humaine.

De tous ces temps de travail, il faut retenir en dfinitive leur lien comptable avec le salaire. C'est l que salaris et employeurs se retrouvent pour s'estimer perdants !

Pourquoi cette volont de toujours chiffrer les temps de travail ? On la retrouve mme dans les factures des prestataires de service de qualit, que leurs clients pressent de se justifier. Cela devient un total non-sens puisqu'il n'y a pas de pointeuse chez eux ! Peut-tre ne sait-on plus apprcier suffisamment la qualit du travail ? Peut-tre l'engrenage fiscal trouve-t-il un cousin et alli en entreprise, avec la comptabilit analytique, pour accentuer son pouvoir ?

Ces solutions temporelles restent nanmoins des jalons encourageants du Futur.

La source la plus rapide de "l'extermination de la libert individuelle".

La dsagrgation de la condition de vie, et plus ou moins de la personnalit, conduit les individus menacs, condenser, en retour, une fantastique nergie dfensive dans un "rservoir" invisible. Une sorte de bouteille de Leyde, dont on sait que sa dcharge produit les rvolutions. Cette nergie n'est pas constructrice puisqu'il s'agit de diverses formes de haine, de dsespoir, de ressentiments violents, que les individus ont prouves lorsqu'on leur prenait l'essentiel la vie.

Ce vase reste l ; aliment inconsciemment

en permanence par des millions de personnes !

Les pousses de violence dlinquante que notre socit connat n'en sont mme pas les soupapes de scurit ! Elles sont d'une autre nature, semble-t-il puisqu'elles ne s'alimentent pas de la rupture avec le travail salari, ou de son impossibilit, mais de pulsions criminelles. Des chmeurs peuvent tres embrigads dans les rangs des dlinquants, mais ce n'est qu'un phnomne a posteriori.

Que va devenir ce "vase de Leyde" ? Quelles mesures la socit tout entire prendra-t-elle ? Ce problme est d'autant plus proccupant que les chmeurs sont des gens silencieux et paisibles en apparence. Le feu est difficile mettre aux poudres, si l'on se rappelle leurs rares occupations de locaux administratifs de ces dernires annes. Cependant, lorsqu'ils se dgageront des illusions qui les abattent, pourront-ils matriser tous ces contentieux accumuls ? Les non-chmeurs leur tendront-ils la main temps pour viter cela ?

Il faut esprer d'abord qu'ils se libreront des illusions concernant le chmage, car c'est le sens d'une vraie dmocratie.

D'autre part, qu'ils permettront d'acclrer une rvolution tranquille de nos mÏurs, cte cte avec de nombreux non-chmeurs.

L'enjeu de cet argent prlev est en principe : la domination du chmage. Mais elle alimente de fait la mcanique la plus rapide de "l'extermination de la libert individuelle". [6]

Il existe propos de cette menace un parallle saisissant lorsqu'il est peru dans sa continuit synthtique, allant de l'conomie la fiscalit.

- Le monde conomique procde la "suppression" de ceux-l mme qui constituent sa richesse vive humaine, son potentiel de comptence.

- Tandis que le monde politico-fiscal procde la "suppression" de ceux qu'il s'est donn comme ambition de secourir, et qui ont cautionn sa "force de frappe" !

Il y a donc un grand besoin de pacification profonde. Elle ne peut se raliser tant qu'une "menace d'extermination" plane.

STOìQUE TRAVAIL DE RSISTANCE DU CHïMEUR.

Avant qu'un peuple ne puisse se rendre compte plus clairement des facteurs en volution qui dessinent la Civilisation du XXIe sicle, il est ncessaire que les peurs se dissipent et que certains crans de fume se dispersent. Le travail de rsistance stoque des chmeurs, par leur qute pour retrouver des conditions d'activit dcentes, par l'acceptation de jouer, malgr leur volont, le rle des sacrifis sur l'autel de l'inexorable engrenage fiscal, jusqu' l'exclusion, ne participe-t-elle pas l'Ïuvre collective ? Nous essayerons plus tard de comprendre un peu mieux pourquoi ce rle ne leur est pas reconnu par la socit, et nous en tudierons d'autres axes.

En attendant, les chmeurs permettent de faire tomber, un un les masques de la menace, comme nous venons de le faire sur le papier. Puis de dvoiler les deux faces d'un JANUS qui maintient tout un peuple dans une obscure douleur.

Ce travail stoque dchire galement les sophismes promulgus par une volont de puissance indompte. Un des plus grands enseignements dcoulant de cette confrontation du chmeur avec le pouvoir de l'argent, n'est-il pas que le "changement de main" n'pargne personne, pas plus qu'avant, pas mme les pauvres ? Nous reviendrons sur ce point capital ultrieurement.

Les sophismes ont cependant la peau dure. "Il faut payer des impts pour se sentir citoyen" affirment, derrire leur bureau, ceux qui ne vivent pas la ralit. Comme on a bien appris la leon tous, personne ne s'tonne. Au nom de telles ides en apparence convaincantes - car le sophisme est l'art d'avoir toujours raison et de vaincre l'adversaire dans un combat sans merci -, des millions d'individus sont abandonns sur le chemin. Ces sophismes sont redoutables. Car ils instillent dans notre pense sans que nous nous en rendions compte ce poison redoutable : un obscur sentiment de culpabilit.

S'est-on jamais demand si les habitants du Kowet et de nombreux autres tats ne payant pas d'impt, se sentaient moins "citoyens" de leur pays et n'en taient pas fiers ? Il faut faire payer le moins possible d'impts et de taxes pour ne pas paralyser la libert de crativit et d'entreprise de l'individu. Un point c'est tout ! Et si les plus vulnrables ne doivent pas en payer du tout, c'est aussi bien. La solidarit sait parfaitement chasser le sentiment de jalousie dans ce dernier cas. Il lui reste l'apprendre dans bien d'autres situations de souffranceÉ Ë condition que JANUS ne joue pas ternellement des vases communicants ! La manipulation des foules par des armes psychologiques ne conduira en fin de compte qu'aux dsastres sociaux et l'anti-rentabilit, car l'inertie de millions d'individus a un COóT ! Comment des fonctionnaires aviss et intelligents peuvent-ils l'ignorer ?É

Le chmeur est la preuve vivante de ce sophisme. C'est son travail, comme acteur social sur la scne conomique, de le rvler.

C'est malgr tout un travail dont il se passerait bien ! Car il aspire plus partager son nergie et son savoir-faire - dont on ne veut pas -, avec tous les autres acteurs.

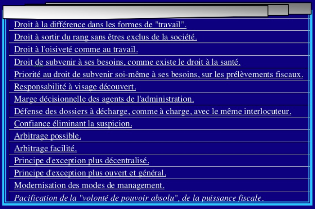

" L'exception du Chmage".

Un jour l'ennui naquit de l'uniformit, dit-on. Pourquoi alors nous acharnons-nous y retomber ? Les niches fiscales sont chasses comme des perdreaux. Les exemptions de taxes supprimes. Et il faut aux dirigeants beaucoup de pugnacit pour faire admettre l'Administration europenne des EXCEPTIONS. Pourtant l'opinion se rend compte que des liberts sont menaces par la toute puissance conomique, financire et fiscale.