Chapitre III

LES VALEURS HUMANISTES RMERGENTES

Les dimensions collectives du travail des chmeurs.

"Le chmage est l'accoucheur des valeurs du travail".

|

N |

ous arrivons au centre de la rflexion concernant le travail des chmeurs. Mme s'il y a un travail individuel automatique, mme si la masse des chmeurs participe un travail d'ensemble dans l'optique de la nouvelle Civilisation du Troisime Millnaire, il ne peut y avoir conscience de ce travail que par un effort de reconnaissance. Sinon, le monde immobile du chmage reste d'une certaine manire gomme dans les consciences par le stakhanovisme des temps modernes. Cet effort consiste essentiellement lire plus simplement la complexit des situations que nous vivons. Cette lecture ne remet pas en cause les efforts complexes des pouvoirs publics et des autres acteurs, mais les rejoint, en en donnant un clairage qui concerne les bases humaines, vivantes, c'est--dire les seules porteuses d'une dynamique au long cours. Tout l'art de cette lecture simple n'est-il pas de savoir s'appuyer sur les situations prosaques pour prendre un envol cratif puis de revenir contrler la ralit de ce bref aperu synthtique ?

Comme nous l'avons prcis au chapitre prcdent, l'ensemble des non-chmeurs a galement sa part de ce travail social, novateur. Mais c'est aux chmeurs que nous donnons notre attention dans cette analyse, pour les raisons dj cites. Nous n'insisterons jamais assez sur cette unit qui lie chmeur et non-chmeur. Car notre socit, par sa culture de la revendication (sans doute un sous-produit de l'avidit de possder ; et de la peur d'tre exclu ?É), est toujours prompte, trop prompte parfois, rclamer : "Et moi ? Et moi ?É".

Cette relecture des faits montrant le travail collectif des chmeurs ne peut bien videmment tre exhaustive. Nous en voquerons quelques aspects qui sont dans l'actualit, ou dont la permanence est propre la culture contemporaine. La signification des cas dcrits ci-dessous ne doit pas crouler sous des exgses infinies ; bien d'autres auteurs s'en sont dj utilement chargs. Nous chercherons essentiellement comprendre la valeur ajoute par le travail exploratoire des chmeurs, en termes de prospective. Puisque nous cherchons prendre toujours plus de recul par rapport la pense monoconomique, nous ne pointerons pas systmatiquement l'aspect conomique pouvant tre induit terme par ces travaux.

Comment comprendre ce mcanisme de travail collectif des chmeurs ?

Nous en avons dj parl plus haut. Le travail s'effectue par ses diffrents effets irrationnels, et cependant trs effectifs.

Paradoxalement, ces chmeurs sont prsents pratiquement dans l'entreprise. C'est--dire que comme demandeurs d'emploi ils campent au seuil de l'entreprise. Mais comme acteurs virtuel, ils demeurent dans la conscience des salaris. Autrement dit, ils focalisent sur eux une partie de l'attention des entreprises : employeurs, syndicats, salaris. Et ces acteurs conomiques ne peuvent totalement faire abstraction de ces autres acteurs virtuels, qu'ils peuvent devenir eux-mmes un jour. C'est l'effet miroir, dj cit. Cet effet, amplifi par le nombre des chmeurs, entrane des transformations dans l'entreprise. Nous allons en dtailler quelques-unes. Nous savons, en fait, que cet effet va au-del de l'entreprise et touche la vie publique en gnral. Dans un chapitre ultrieur, nous envisagerons aussi la dimension politique.

Cet effet de masse agit sur la conscience collective. Cette explication est la fois simple et parfois difficile percevoir dans ses prolongements par ceux dont cet aspect conceptuel n'est pas particulirement propre leur culture personnelle. Mais les sondages[1], tout critiqus qu'ils soient, nous montrent la carapace externe de cette conscience collective. Les manifestations de rue : nous en indiquent les pousses de fivre. Les acquis de cette conscience collective sont des preuves de son effet : par exemple le droit la sant, ou aux congs pays, etcÉ D'autres liberts sont encore acqurir, dont celles dcoulant de la reconnaissance des chmeurs. Nous allons y revenir. Ces volutions ont t ralises grce l'ducation progressive de cette conscience collective et son poids sur les choix politiques historiques. Chacun sait cela.

Il en est exactement de mme avec le travail des chmeurs. Seulement, nous l'admettons plus difficilement. Ou plus exactement nous savons que le chmage change la vision du monde, mais nous ne percevons le nouveau panorama que de manire floue, globale, motionnelle. Et nous sommes encore trop nous lamenter sur nos douleurs. Alors qu'il suffit d'un simple effort d'ajustement de notre vision, pour voir net. Et pour reconnatre ipso facto que le changement s'est fait avec l'aide des chmeurs.

Rappelons-nous enfin pour mmoire le poids socioconomique tangible du chmage (ngativement peru) : sur la diminution de la capacit de consommation et l'augmentation de la charge sociale ; la strilisation des savoir-faire et du dveloppement rgional, etc. Nous verrons un peu plus loin ( propos de l'axe concernant l'indpendance du travail) que ce point de vue peut se repositiver.

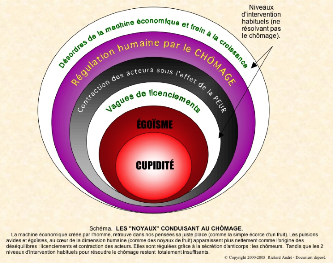

L'ensemble des chmeurs reprsente une sorte de base d'opration - comme dans une arme - qui sert de contrefort, de point d'appui, sur lequel s'arc-boutent les troupes en mouvement ; syndicales par exemple. Le schma ci-contre le reprsente symboliquement.

Mais, au-del de ce simple effet d'assise, les chmeurs incarnent aussi un gigantesque pivot, autour duquel toute la socit est en train d'excuter un changement de direction dans ses choix de vie et dans sa conscience. C'est alors qu'il faut parler de Civilisation nouvelle.

Ces deux symboles de base d'opration et de pivot peuvent surprendre au premier abord. Mais si nous y rflchissons bien, avec un minimum d'esprit cratif, ces deux notions ne sont pas du tout loignes de la ralit des transformations de la socit.

L'intgration des innombrables travaux individuels dcrits succinctement au chapitre prcdent, dans la perception que nous pouvons avoir d'un travail particulier de millions de chmeurs, rsulte en partie de cet effet sur la conscience collective. L'identification du lien subtile entre les aspects "atomique" et "molculaire" du travail n'est cependant pas indispensable la comprhension de la rsultante collective. Du moins dans un travail crit, ncessairement limit. Nanmoins, pour la facilit de la lecture, nous conserverons un certain parallle mthodique [rappel en petits caractres] entre les axes du travail individuel et ceux du travail collectif, n'excluant pas des recouvrements possibles avec d'autres axes. C'est avant tout l'vidence, le bon sens qui nous permettent de reconnatre le lien entre la cause, (le travail, spcifique ou partiel selon les cas, de l'ensemble des chmeurs), et l'effet en rsultant sur la collectivit.

Gardons l'esprit au cours de la description des axes de ce travail collectif, que le chmeur en prospecte plus particulirement les aspects de travailleur indpendant. Tandis que les salaris en cernent les aspects d'organisation du travail en collectivits hirarchises. Tous deux devant se rejoindre et se complter plus harmonieusement dans la perspective historique de la Civilisation du Troisime Millnaire. La civilisation nord amricaine en montre indiscutablement les prmices matrielles. L'Europe en dmontrera son originalit propre, sans doute plus humaniste. Cette observation est intemporelle. Le lecteur est convi au chapitre V de cette deuxime partie, pour ce qui concerne l'imminence plus ou moins rapide de ces transformations. Aspect temporel essentiel, toujours prsent l'esprit de celui qui recherche un emploi !

Regardons donc de plus prs quelques exemples pouvant revaloriser cette condition de chmage.

![]() TRAVAIL DES CHïMEURS

DE RHARMONISATION DE LA CONCEPTION DU TRAVAIL.

TRAVAIL DES CHïMEURS

DE RHARMONISATION DE LA CONCEPTION DU TRAVAIL.

La conception du travail est un immense sujet dont nous envisagerons cinq aspects seulement, plus particulirement en relation avec le chmage :

Un temps en volution, pour le travailÉ

Le temps d'une production individuelle cratrice, en closionÉ

Le salaire, encore reli de manire trs rigide au temps comptable.

"Les chmeurs sont bien mal pays pour l'Ïuvre qu'ils accomplissent"

Une plus grande sensibilit dans le travail.

Un des premiers aspects de cet axe complexe est en parallle au travail personnel de dclration des rythmes professionnels, du chapitre prcdent.

Un temps en volution, pour le travailÉ

Cet axe de travail peut avoir un effet sur tous les paramtres du contrat de travail : espace, temps, taches, rmunration, primes, conditions d'exercice, hirarchie, mobilit, clauses spcifiquesÉ Parmi ces paramtres, il en est un d'actualit : les 35 heures.

Une vidence doit nous sauter aux yeux : sans cette situation critique du chmage qui perdure depuis un quart de sicle, cette modification trs importante de la dure du travail n'aurait SANS doute pas vu le jour l'aube du XXIe sicle !

Amorc timidement avec les 39 heures, il aura fallu presque deux dcennies d'immobilisation de millions de citoyens au chmage, pour que ce changement dans la dure du travail se poursuive. Bien entendu, d'autres acteurs ont aussi fait leur part de l'ouvrage, y compris ceux qui se sont opposs ce virage (en raffermissant la volont de leurs adversaires). Mais ne devons-nous pas apporter notre reconnaissance tous ces chmeurs anonymes, car paradoxalement ils ne seront pas les premiers profiter de ce progrs, sinon marginalement ? C'est du moins la conscience qu'ils en ont, et les annes venir en apporteront ou non la confirmation. Aujourd'hui, non seulement les opposants la loi annoncent qu'elle ne crera pas les emplois souhaits, mais les syndicats, les observateurs, et les analystes plus neutres le craignent galement. Ils s'expriment assez discrtement, sans doute pour ne pas entamer l'espoir des chmeurs. Il n'est pas dans l'optique de ce propos de prendre parti pour ou contre les uns ou les autres. Remarquons simplement que l encore, il y a un clivage. Il est en train de se rduire, mais avec une certaine violence dont nous aurions pu faire l'conomie. Violence que ressent le chmeur qui observe les dbats dont il est exclu singulirement !

L'argument qui sert de point d'appui au changement, la cration d'emploi pour rsoudre le chmage, est sans doute bien illusoire. Alors que la mesure de rduction de la dure du travail aura des consquences qui vont aller bien au-del de ce seul effet attendu. Consquences sur une certaine dclration des rythmes, sur du temps disponible, sur une amlioration de la productivit (en agissant en particulier sur les tches obsoltes, et peut-on esprer, terme, sur une dcontraction dans le travail), etc.

Des effets secondaires apparatront : le cot de la mesure supporte par la collectivit (et le chmeur ne sera pas pargn comme toujours !), des difficults pour certains types d'entreprise, etc. Mais ils se rsorberont finalement. Tous ces aspects font l'objet d'analyses minutieuses de la part des diffrents protagonistes, et il n'y a pas la place de les envisager ici. Cherchons plutt imaginer la finalit de cette mesure pour la Civilisation en devenir.

Chaque camp, par ses propos, partisans bien souvent, essaie de rcuprer les consquences de la mesure son profit, pour tayer ses arguments pour ou contre les 35 heures. Et cela est normal. Par exemple, l'vidence historique, de la rduction rgulire de la dure du travail au cours des sicles, brandie par les uns, est oppos par les autres le dveloppement du travail au noir que les loisirs supplmentaires vont gnrer chez des individus ne sachant pas comment occuper leur temps. Mais personne ne semble chercher un sens plus constructif cette volution qui s'impose un peu malgr nous, notons-le, du fait du progrs technique et des aspirations irrationnelles des peuples. N'existerait-il pas un dnominateur commun permettant de penser la question un peu plus loin ?É

Le temps d'une production individuelle cratrice, en closionÉ

Entre un cadre ou un ouvrier, qui utilise son nouveau temps de loisir pour des activits prosaques en apparence : bricoler, peindre ou faire du jardinage ; et d'autres salaris qui vont se lancer dans des occupations plus sophistiques : l'informatique, le modlisme, entreprendre des tudes, ou se mettre la mditation zen, il n'y a en apparence aucun lien trs vident. Du moins si nous restons dans cette sempiternelle opposition du manuel et de l'intellectuel. Mais en ralit, tout ce temps libre nouvellement employ ne va-t-il pas dans UNE direction : permettre l'individu d'accomplir une cration personnelle, qui ne lui soit pas impose par la ncessit conomique ?

Prenons un exemple, voqu prcdemment un autre titre. Le salari consomme des loisirs comme un bien de consommation. Cela a un prix, parfois lev. Et comme il n'a pas beaucoup de temps, alors les moyens de communication moderne lui permettent de se dplacer rapidement. Cela entrane un surcot. Cela est ncessaire pour rompre les rythmes de travail et procurer une dtente. Bien ! Mais ce besoin de fuir dans l'espace en tant sans cesse rattrap par ce temps insuffisant qui le frustre. Nous pouvons parfaitement comprendre alors que ce besoin de temps libre reprsente actuellement une compensation psychologique dans la situation trouble que nous vivons. Mais cela ne permet pas l'individu un accomplissement individuel, tant qu'il considre les loisirs comme des biens de consommation.

En revanche, lorsque cette disponibilit de temps aura accompli son effet bnfique, et lui aura permis de reconsidrer l'utilisation de ses loisirs dans un sens plus cratif, alors son vcu se modifiera.

Par contraste avec ces consommateurs de loisirs onreux, nous pouvons tre frapps par l'exemple cit au chapitre prcdent de ces randonneurs qui prennent le temps, pendant des semaines, voir des mois, de marcher tout simplement. Leurs motivations sont trs diverses. Et de nombreux recommencent anne aprs anne, malgr les difficults rencontres. On ne peut les considrer comme des consommateurs ; la majeure partie de leur temps consistant avancer le long d'un chemin, en silence. Dans cette occupation de leurs loisirs, tous disent que la chose essentielle consiste en un surpassement de soi, un accomplissement personnel qui les attire. N'en est-il pas de mme pour celui qui cre une Ïuvre, offre un service bnvole, dans n'importe quel domaine, ou qui partage un moment privilgi avec des compagnons, quelle qu'en soit le contenu ? Point n'est besoin de diplme particulier, ni d'ducation privilgie.

Ce sentiment d'une PRODUCTION INDIVIDUELLE CRATRICE est certainement le dnominateur qui donne un sens dynamique cette aspiration inconsciente des peuples, se librer du joug trop pesant du temps de travail, lorsqu'il n'est que matriel et conomique.

L'panouissement dans le travail qui est actuellement propos par un monde conomique en guerre ne concerne finalement que peu d'individus : ceux qui sont rellement libres de crer et d'innover, par le pouvoir financier qu'ils dtiennent. Bien d'autres, aveugls par une libert conditionnelle, subordonne au pouvoir hirarchique directif, s'illusionnent propos de cet panouissement.

Mais on peut envisager que la guerre conomique une fois apaise, les apptits rguls, l'individu trouve une possibilit plus large et plus gnrale d'accomplissement dans un emploi. Soit dans un travail indpendant. Soit dans un cadre collectif mais plus autonome1 et moins soumis aux besoins de production quantitative, au dtriment du qualitatif vrai.

La rharmonisation de la conception du travail ne touche pas, bien entendu, ce seul aspect des 35 heures de la semaine de travail. Ce temps est tir dans tous les sens (quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, voire d'une existence tout entire), comme une pte pain ! L encore, il existe de nombreuses analyses qui ne peuvent tre dtailles ici. Cette rharmonisation peut aussi concerner tous les autres aspects du contrat de travail. [3]

Cette tendance l'affranchissement du temps de travail n'est-elle pas en fait plus qu'une simple compensation psychologique ? Si nous montons un instant bord du bateau Utopia, et qu'il nous conduise des dcennies dans le futur, nous pourrons peut-tre rencontrer des individus plus panouis dans leur travail et qui auront transform une oprations mathmatique simple : de 3x8h[4], en 4x6h. Soit dans la premire multiplication : un temps pour le travail, un temps pour l'existence personnelle et les dplacements, et un troisime temps pour le repos. Qui deviendraient dans la seconde multiplication : les trois mmes temps, raccourcis, plus un quatrime temps pour la cration individuelle. Sans prjuger des nouvelles dimensions de cette activit cratrice nouvelle, qui seront dcouvertes dans cet avenir. Il y a dans cette prsentation ludique une rflexion plus profonde qu'il n'y parat !É

Nous comprenons maintenant peut-tre un peu mieux le premier axe du travail collectif des chmeurs, au travers de ce grand sujet des 35 heures. Pour un bnfice gnral du salari. En termes de production crative individuelle et non de consommation. Bnfice personnel pouvant profiter ensuite la collectivit par ses retombes ventuelles.

Les annes venir vont aussi certainement apporter la dmonstration de l'inutilit de chercher agir sur le temps de travail, pour rduire le chmage. Ë moins que les attitudes changent. En consquence, ce dernier apparatra encore un peu plus comme un anticorps des erreurs de l'conomie et des idologies. Du moins pour ceux qui cherchent comprendre au-del des passions partisanes.

Voil comme une cause juste est servie par des arguments et des mthodes errons, en apparence !É

Le salaire, encore reli de manire trs rigide au temps comptable.

Abordons un troisime aspect de la conception du travail. Le chmage, en dclrant la course aux augmentations, assouplira certainement, dans un avenir encore non prdictible, certaines ides concernant le salaire. L'volution devrait concerner :

- La rmunration la qualit de l'Ïuvre ralise, plus qu'au temps pass, dont nous avons parl prcdemment.

- La disparition de la quasi-exclusivit du travail salari comme source de revenu et moyen de subvenir soi-mme ses besoins. Les autres sources, en particulier issues d'un travail non directement conomique, ou d'un revenu nouveau pourraient trouver une place plus large dans les mentalits comme dans la ralit. Elles viteraient ainsi toutes sortes de "mendicit administrative" aux individus qui sont en phase conomique intermdiaire. Le nom de ce revenu nouveau est encore incertain, comme l'tude de son financement. Ce sujet dj voqu soulve l'opposition de bien des actifs, tant l'ide que l'individu ne peut rien raliser de bon hors du schma de production traditionnel est tenace. Lorsqu'une meilleure comprhension du travail social, non rentable comptablement, et du travail des chmeurs en particulier se fera, ce rquilibrage des sources de revenu sera sans doute mieux accept par l'opinion et davantage opratoire.

- Le dveloppement d'une meilleure rpartition entre une base salariale vitale et une part variable motivante, mieux ajuste aux besoins individualiss de l'individu.

- Nous pouvons aussi penser que la fracture, entre le Capital et le Travail, voluera mesure que ce paramtre du contrat de travail voluera.

De mme peut-on esprer que les partages de la richesse, qu'une plante gnreuse nous octroie, pourront se faire plus judicieusement, selon une galit module la satisfaction de l'tre, et non sous la pression des idologies ou de la cupidit. Mais nous sommes encore l dans le domaine de l'utopie cratrice.

"Les chmeurs sont bien mal pays pour l'Ïuvre qu'ils accomplissent".

Une des ides qui fait le plus grand mal l'ensemble des citoyens est cette petite phrase si facile et fratricide que nous ne cessons d'entendre ; rayons-la de notre esprit :

Les chmeurs

prfrent tre pays ne rien faire qu' travailler !

De telles ides scandes en priv ou en public par des milliers d'individus, finissent rapidement par conduire tout droit aux pires formes d'extrmisme, d'exclusion ; antichambres du racisme !

Nous entendons pourtant souvent cette phrase rpte par des personnes trs modres, et mme affichant un engagement religieux sincre. Il n'est pas utile d'approfondir l'origine d'une telle attitude intolrante ; elle fait partie des pulsions cruelles primitives.

Aprs avoir reconnu l'Ïuvre du chmage, d'enfantement de la nouvelle Civilisation, l'individu sincre rpudiera dfinitivement cette ide. Il aura reconnu qu'elle fait partie de cet arsenal guerrier du discours polmique produit par une attitude mentale critique.

Il pourrait alors mieux comprendre et tolrer que certains prfrent parfois la "misre" d'une dpendance par la charit ; une autre forme de "misre" d'une dpendance par la peur sur le lieu de travail. Il en viendra peut-tre comprendre pourquoi des groupes de penseurs cherchent alors changer ces deux formes de misre, en ouvrant le monde occidental de nouveaux concepts, tels que ce "revenu de citoyennet". Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, la Sant pour tous n'existait pas ; les femmes ne votaient pas ; elles ne pouvaient avoir un compte en banque, etc.

Une plus grande sensibilit dans le travail.

Abordons le dernier aspect de la conception du travail. La modification de la perception des rles de l'homme et de la femme par le chmage, voque au chapitre prcdent, a un lien moins apparent avec la place grandissante de la femme dans l'entreprise. Mais on peut s'interroger sur le parallle : entre la plus large part que l'entreprise commence faire tout doucement la solidarit nouvelle ne du chmage, et la sensibilit que la femme peut introduire dans un monde de guerriers conomiques. Autrement dit, le travail de concert ralis : par les femmes salaries, pour trouver leur place dans l'entreprise, et par les chmeurs et les chmeuses qui incarnent les consquences des drives de l'conomie, assouplit le cuir dur des comportements trop virils ! Les "femmes patrons" que nous pouvons rencontrer ou entendre dans les mdia, confirment bien cette volution. Elles introduisent sans doute galement une plus grande capacit d'coute, que le mental masculin plus enclin convaincre en force ne permet pas toujours. Ne cherchons pas cependant la caricature qui voudrait opposer l'homme et la femme, inverser les sexes, ou cloisonner cÏur et raison. Ces deux rles ne pourront que mieux se complter mesure que les attitudes en entreprise s'assoupliront. Sommes-nous encore dans le bateau Utopia ?É Ou bien les mutations se ralisent-elles avec clrit, mais en sous-marin ?É

Ces exemples du temps, du salaire, de la place de la femme dans l'entreprise, devrait suffire illustrer cet axe trs vaste du travail des chmeurs.

Ce premier clairage sur la rharmonisation de la conception du travail doit permettre au chmeur isol d'amorcer une renaissance dynamique. De revaloriser sa place sociale ses propres yeux, grce une reconnaissance confiante de son rle d'acteur effectif sur le plan collectif.

TRAVAIL DES CHïMEURS SUR LA RCIPROCIT DES JUSTES RELATIONS HUMAINES.

![]() Cet

axe est en parallle celui du travail personnel de distanciation des

fausses valeurs, au chapitre prcdent.

Cet

axe est en parallle celui du travail personnel de distanciation des

fausses valeurs, au chapitre prcdent.

Nous abordons ici une des cls essentielles ncessaires la rsolution de tout clivage, comme nous l'avons vu au chapitre IV de la premire partie.

Cet axe ne correspond pas pleinement un travail effectif contemporain ; il reprsente beaucoup plus une potentialit pour l'avenir.

Nous vivons plutt les prludes de ce travail. Or ces prludes apparaissent plutt destructifs. Par exemple, nous avons parl longuement de la porte vers le chmage : celle du licenciement. Pour faire ressortir cette ncessit de rciprocit entre deux tres : l'un qui subit le prjudice, l'autre qui essaie de le rparer. Et les autres qui s'en mlent, pas toujours judicieusement.

La loi impose de force un rapport qu'elle voudrait voir quilibr plus justement, sans y russir. Chacun peut le constater. Dans cette recherche d'quilibre, la loi n'est cependant pas en soi mauvaise, mme si elle n'atteint pas le but fix. Car elle en atteint en revanche un autre : elle donne un coup de boutoir, sans aucun doute ncessaire sur le plan collectif, des habitudes relationnelles errones d'un bon nombre de responsables en entreprise. Elle fait muter un mode relationnel de type unilatral et descendant, du haut de la pyramide. Ces relations manquent trop d'un retour d'information suffisant, depuis le bas de la pyramide. La loi tend ajuster les relations dans le sens d'changes interindividuels[5]. Concrtement, ce n'est pas l'autorit hirarchique qui est en cause, mais une comprhension insuffisante des besoins des acteurs du milieu et du bas de la pyramide. Ils demandent plus de pdagogie de la part du commandement, et aspirent une participation plus consciente au travail demand.

L'approche au travers de cet exemple de la loi est ncessairement un peu schmatique, car c'est un symbole du futur des relations humaines. Non une ralit de la culture d'entreprise, contrairement ce que beaucoup pensent illusoirement. L'information orchestre l'intrieur des entreprises est encore essentiellement fonde sur une approche idaliste et affective, sous des couverts pseudo-rationnels, et impose trs subtilement. Le juste milieu entre motivation ncessaire et manipulation tant dlicat maintenir.

Pour que les relations s'ajustent, encore faut-il aussi que la peur ne s'en mle pas ; ni une trop forte volont de puissance qui la gnre. Ce point est rcurrent tout au long de nos recherches, car il est la petite cl - celle qu'on ne veut pas prendre en compte - des problmes : celle qui cadenasse la libert individuelle.

Bien d'autres acteurs ou groupes organiss Ïuvrent pour l'tablissement de justes relations humaines. Les syndicats en particulier y sont trs sensibles ; tout en pratiquant encore en parallle, pour certains, des mthodes antinomiques de lutte des classes (tout pouvoir excessif gnrant un contre-pouvoir, il n'y a pas lieu cependant de s'tonner de cette forme de raction. Elle s'attnuera en mme temps que sa cause).

Les chmeurs, par leur travail informel sur la rciprocit des relations, ont une part bien spcifique en ce qui concerne l'volution du management des individus en entreprise. Leur influence s'exerce sur les aspects les moins visibles (pressions pour une conformit au groupe,É), les moins rglementables (la peur,É), et par l les plus insidieux et nfastes en dfinitive l'entreprise (les inerties des salaris, finalement produites en raction se chiffrent en termes de rentabilit).

En dbut de paragraphe, nous notions que cet axe ne correspond pas encore un travail effectif mais plus une potentialit pour l'avenir. Ce point de vue ne sera donc pas ncessairement bien clair pour tous les lecteurs. Il nous faut revenir au mcanisme des clivages et leurs deux modes de rsolution pour comprendre tout l'effort que notre socit doit encore faire pour rduire la fracture sociale. La troisime partie de cet ouvrage est en relation avec cet axe de travail. Nous y essaierons une dmarche prospective de mise en application pratique de cette cl des rapports humains.

Terminons cette vision future peine bauche, par un bref retour au pass qui illustre bien ce paragraphe. L'tablissement de justes relations humaines fondes sur la rciprocit, a fait l'objet de bien des prcdents historiques clbres. Ë l're de l'Europe, conomique et sociale, il n'est pas inutile de se rappeler le geste du Gnral de Gaulle au lendemain de la guerre. Il tendit la main au peuple vaincu pour l'aider se relever, allant l'encontre d'une antique tradition guerrire qui voulait que l'ennemi soit humili en passant sous le joug dress cet effet. On a oubli cependant qu'il fut vivement critiqu pour cette attitude visant aider un peuple agresseur se laver d'un sentiment d'humiliation. Une partie aveugle de l'opinion franaise n'en voyait pas l'utilit, sans doute trop centr alors sur son sentiment de revanche.

Ces justes relations doivent tre galement cultives dans les entreprises, et entre elles, si ces dernires veulent tablir une coopration mondiale fructueuse, et un environnement harmonieux et pacifique. Comme dit le sage axiome marketing : il faut toujours laisser une place au soleil son concurrent, faute de quoi le soleil s'teindra pour tous. Ce travail ne peut se faire par les seules lois ou des mthodes superficielles, mais bien grce la bonne volont des hommes.

Cet axe-cl de travail sur la rciprocit des justes relations humaines doit permettre au chmeur isol d'esprer une reconnaissance de son rle d'acteur effectif par la collectivit. Et au non-chmeur, de pouvoir se dbarrasser de son sentiment de culpabilit.

TRAVAIL DES CHïMEURS SUR UNE RGULATION DE L'CONOMIE

![]()

Cet axe est parallle au travail personnel de rajustement des vrais besoins, du chapitre prcdent.

Comme cette recherche entend prendre de la distance par rapport "l'illusion collective de la toute puissance de l'conomie", cet axe sur l'conomie est juste cit pour mmoire. D'autre part, il a dj t suffisamment fait allusion au travail des chmeurs sur l'conomie. Le lecteur qui chercherait des repres plus traditionnels peut ventuellement se reporter la note [6].

Pour garder en tte une image symbolique, qui pourrait faire contrepoids la monomanie conomique, ne peut-on dire que ce travail des chmeurs sur l'conomie mondiale est un peu comme celui qui est produit par cette barre anti-roulis, tournant dans le sens inverse de celui o verse le paquebot, pour rtablir un quilibre partiel ? C'est donc une vision trs dynamique (qui nous vite la nause !) que cette image vhicule ; contrairement la perception d'immobilisme habituellement lie aux chmeurs.

Au schma traditionnel, exprimant une fausse causalit, et que nous devons dfinitivement rayer de notre pense :

Dsordres

CONOMIQUES = Chmage

nous pouvons substituer le schma suivant. Il rvolutionnerait avantageusement nos mentalits.

Il a t fait allusion au chapitre prcdent aux mouvements non-violents. La technique de rsistance ou de dsobissance passive consistant s'asseoir en un lieu stratgique pour l'occuper, a largement t employe par les masses de manifestants de tous pays. Si nous imaginons la situation des chmeurs en France et dans le monde ne peut-on pas dire qu'ils pratiquent virtuellement cette mthode ? Ne s'assoient-ils pas eux aussi sur la grand-place de l'conomie, pour rsister ? vidence aveuglante inaperue !É

Ce travail des chmeurs, rptons-le, concours la pacification de l'conomie guerrire et l'radication des "comportements de requin".

Cet axe spcifique de travail sur une rgulation de l'conomie doit permettre au chmeur isol de s'assurer que les acteurs sociaux sont aussi des acteurs de poids dans l'conomie et d'assumer leur rle d'acteur effectif la tte haute dans la collectivit.

TRAVAIL DES CHïMEURS SUR L'INDPENDANCE DU TRAVAIL.

![]()

Cet axe est en parallle au travail personnel d'exploration de nouvelles formes d'activit, du chapitre prcdent.

L encore, une vidence devrait nous frapper. Comment le monde actuel de l'entreprise serait-il capable de fournir cent mille, cinq cent mille, un million de professionnels et plus, capables d'toffer assez rapidement le tissu conomique rgional franais, lorsque le mouvement sera enclench ? La demande potentielle des consommateurs, la place gographique, l'espace faiblement concurrentiel, existent en rgion pour ce dveloppement conomique. Bien des mtiers nouveaux sont encore dcouvrir pour diversifier les implantations. Face ce vide en attente, les chmeurs ne sont-ils pas les seuls offrir ce considrable potentiel humain, indispensable pour pouvoir permettre cette dynamique nouvelle ? Cela n'a rien voir en taille avec le projet bien dcevant des zones franches dj voques.

Le problme de fond n'est certainement pas le manque de pouvoir d'achat des acteurs rgionaux, mais le manque de confiance gnral, et le manque d'enthousiasme pour utiliser autrement l'pargne, comme le soulignent les spcialistes. Or cette confiance est particulirement mene mal par une administration lourde, mme lorsqu'elle s'allge ; par des attitudes suspicieuses humiliantes, mme lorsqu'elles annoncent fallacieusement un dsir de dialogue. Non qu'il y ait en France un manque de libert proprement parler, mais plutt une absence d'amplitude dans les rglements, auquel s'ajoute un manque d'humour et de dcontraction, de tolrance et de relativit, favorable cette fameuse flexibilit dont on se gargarise.

Certains ont pu tre frapps, par exemple, par des propos audacieux d'un haut responsable des liberts informatiques qui peuvent nous faire mieux comprendre comment la confiance pourrait se rtablir. Il soulignait lors d'une mission tlvise l'automne 1999, l'importance de laisser un espace minimum pour la fraude informatique ! Car, expliquait-il, si cet espace n'existe pas, un jour futur, ce qui s'est produit lors de l'occupation peut toujours se reproduire. Un systme incontournable produirait alors des effets terribles. C'est en effet grce la possibilit de contournement des lois d'autrefois, que des fausses cartes d'identit, en particulier, ont pu tres imprimes et bien des existences sauves. La dmocratie est ce prix, ajoutait-il.

Son analyse devrait bien inspirer, non pas l'illgalit, mais une plus large amplitude lgale dans les rglements, un espace qui en serait en quelque sorte l'aspect humaniste. Sans mme qu'il soit besoin de recourir un mdiateur. Ce degr de libert manquant actuellement. Il pousse chacun se replier dans son quant--soi.

Il est vrai que la vague puritaine qui souffle actuellement sur la justice, n'est pas propice aux initiatives des fonctionnaires. Ni mme celle des dputs. L'ide d'une "fourchette d'apprciation" est cependant dans l'air, comme nous font augurer les propos de ceux qui rflchissent l'volution ncessaire de la justice. L'ide que des juges deviennent plus responsables devant l'opinion, lorsque leurs actes entranent des consquences dramatiques pour les personnes mises en examen, ne va-t-elle pas un peu dans ce sens ? Bien que l encore, l'opinion pense plus sanctionner qu' octroyer une marge de manÏuvre. Quand donc l'opinion sera-t-elle repue de vengeance ?É

Une caractristique de ce travail des chmeurs sur l'indpendance et la rgionalisation, consiste encore attendre en silence. Pour repositiver cette perception, ne pouvons-nous considrer en fait que les chmeurs reprsentent un fort potentiel non seulement en attente, mais en quelque sorte en rserve de la socit ? Montrant ainsi une finalit positive.

Cette analyse par l'autre bout de la lunette, table sur la possibilit d'une dynamique grce un potentiel humain existant. Bien plus que sur la dcouverte de nouvelles "pistes" d'emploi qui, si nous voulons bien le reconnatre, ne sont pas vritablement un problme pour l'ingniosit mentale.

Autrement dit l'inventivit est une donne intarissable, tandis que le potentiel humain est la richesse fragile d'une Nation.

Ce qui est vrai propos de la dmographie, ncessaire au dveloppement d'un pays, ne l'est-il pas de ces individus en rserve ?É Il est vident que cette attente, vcue d'un point de vue individuel, et qui se prolonge parfois indfiniment, a de quoi inquiter et porter au dsespoir. Dans une considration collective, cette attente prend cependant un sens beaucoup plus positif, o le temps a une autre dimension. Mais nous reviendrons plus longuement sur cet aspect du temps personnel, dans le dernier chapitre.

Cette tendance vers une indpendance, ou une autonomie de travail, notons-le au passage, ne s'oppose pas fondamentalement l'organisation des grandes entreprises. Elles ont depuis longtemps trouv des formules adaptes pour diminuer le gigantisme que la mondialisation pourrait faire craindre.

Chmeurs et non-chmeurs Ïuvrent finalement l encore pour une mme adaptation historique.

Cet axe paradoxalement trs actuel et un peu futuriste de l'Ïuvre des chmeurs sur l'indpendance du travail doit permettre l'individu isol d'amorcer une renaissance pleine d'espoir. Par une reconnaissance non seulement de son rle d'acteur en rserve de la collectivit, mais aussi par la constatation vidente du potentiel rgional pouvant absorber une demande d'emplois, la hauteur de la masse des chmeursÉ Pourvu que le verrou administratif soit dbrid !

![]() TRAVAIL

DES CHïMEURS SUR LA TRANSFORMATION DES CONSERVATISMES.

TRAVAIL

DES CHïMEURS SUR LA TRANSFORMATION DES CONSERVATISMES.

Cet axe est en parallle au travail personnel de rsistance aux endoctrinements et aux pressions diverses, du chapitre prcdent.

Il est probable qu'un des plus grands dfis qui s'annonce pour ce XXIe sicle, concerne la transformation de l'esprit de conservation, d'immobilisme, lorsqu'il n'est plus qu'un durcissement intellectuel. N'oublions pas qu'il est un des ples majeurs des mcanismes de clivage, par son effet d'empchement de l'action dsire. La socit franaise fait un peu penser ces deux promeneurs sur un tandem, presque arrivs en haut d'une cte, dont le premier pdale pniblement tandis que le second freine tant qu'il peut. Bien des acteurs socioconomiques se reconnatront dans l'un ou l'autre de ces deux aimables cyclistes !

C'est cette tension extrme entre deux mouvements contraires qui produit une douleur morale et une anxit mal tolres. Tension paroxystique rsultant de l'opposition entre : le dsir d'entreprendre librement les grandes mutations du Troisime Millnaire, et les freins des structures conservatrices. Ces dernires n'ont pas encore admis qu'elles n'assuraient qu'une sorte d'intrim depuis la Rvolution de 1789 !É

Cette obligation d'volution, en ce qui concerne le chmage, vise tout particulirement ces groupes qui ne le craignent pas : comme l'administration, comme les fratries de toutes natures. Mais elle vise aussi l'opinion publique, qui doit gagner sa libert par la rsolution de la fracture sociale. Nous l'avons bien compris propos du chapitre sur les chasss-croiss des regards. L'entreprise en revanche, plus guerrire, est aussi bien mieux entrane la guerre de mouvement. Elle se laisse bien moins piger dans les tranches !

Nous avons soulign maintes reprises que les chmeurs, sont entrs en rsistance, il y a un quart de sicle ; et ont un impact "dcapant" sur le moral collectif et sur les politiques de redistribution. La conscience collective pressent bien, plus ou moins inconsciemment, qu'ils ne sortiront de leur maquis virtuel que la tte haute. Sinon, la collectivit devra les supporter, en partageant la mme douleur, aussi longtemps que ces conservatismes seront trop invasifs.

Tous les non-chmeurs qui involontairement entrinent ces conservatismes, en ne leur rsistant pas eux aussi, comme les chmeurs, sont placs devant ce mme dfi. Dfi que les autres ne rgleront pas pour eux. C'est un des aspects en particulier qui produit cette fracture sociale. Mais n'est-ce pas aussi la grandeur d'une dmocratie de permettre au libre-arbitre individuel de s'entraner de cette manire ?

L'amour, dit Mre Trsa, s'panouit dans l'action. Or qui a-t-il de plus antagoniste que l'esprit de conservatisme, ptrifi dans sa non-action ? Sa racine est l'orgueil. Les tres s'y enferment au nom de fausses convictions, et d'une fausse image d'eux-mmes. La bonne volont, des chmeurs comme des non-chmeurs doit bien finir par en venir bout. Non pour condamner ces hommes anims de ce faux esprit, mais pour les rendre libres eux aussi des conservatismes. Cette courte envole vers un idal ne doit cependant pas nous faire perdre de vue la ralit de base, c'est--dire la ncessit de remotiver un peuple au chmage, et un pays tout entier. Le cas concret suivant va servir d'illustration.

L'actualit s'est focalis fin 1999 sur un outil de management particulirement douteux : les Plans d'options sur actions (stock options). Sa mise en lumire s'est faite suite la constatation d'un scandaleux licenciement, qui nous recentre bien sur la question du chmage. Passons sur le cas d'espce. Passons galement sur les modalits techniques gnrales des stock options qui n'ont pas d'intrt ici. La finalit en revanche de cette mthode de manipulation est observer. L'attribution de cette rcompense lie des individus, remarqus et remarquables, au succs de l'entreprise. Il n'y a l rien de critiquable, au contraire. Mais dans la pratique, bien de bnficiaires (sous rserve des caractristiques propres de la culture de leur propre entreprise) se disent sceptiques au sujet de cet "avantage" trs illusoire. Pour diverses raisons : il peut exister dans certains cas des pressions morales informelles de la part du clan des bnficiaires, pour que ces actions soient conserves comme un symbole et ne puissent procurer de bnfices ; ou bien, elles sont prsentes comme une distinction honorifique, dont il est dlicat de faire tat ; ou bien elles font croire au cadre suprieur (excluons les trs grands dirigeants) qu'il va bnficier conjointement de plus de pouvoir (parfois mme promis formellement), qui ne lui est jamais octroy, etcÉ

De plus, cette mthode de motivation, cre en partie en raction l'augmentation de la frappe fiscale des classes montantes de ce dernier quart de sicle, est dans le collimateur du pouvoir fiscal et de certains partis encore trop imprgns de la lutte des classes.

Ce qui conduit trois effets pervers, au moins : de minimiser la port motivante ; de gnrer un sentiment de frustration chez les cadres ; de crdibiliser la ncessit de perptuer cette frappe fiscale aveugle au nom de l'illusoire justice fiscale.7

Ce sujet des avantages financiers, en apparence loign des chmeurs, est en fait li au mme problme : l'attitude rigide de l'administration et des corporatismes. Si le drame des chmeurs glissant vers l'exclusion, voqu propos du chapitre sur l'inexorable engrenage financier et fiscal, entame cet gosme et cette cupidit d'ordre administratif et priv, la rpercussion positive pour tout le pays doit se faire sentir immdiatement. Et nous n'entendrons peut-tre plus alors ce mme sempiternel refrain, rtorqu par les politiques comme fin de non recevoir tout au long de ces dernires dcennies, au sujet de la baisse utile de l'impt : on voudrait bien, mais on ne peut pas !É Car la peur nous arrte en bas, ajouterait sans doute une ancienne chanson.

Cet axe volutionniste du travail des chmeurs sur la transformation des conservatismes, doit permettre au chmeur isol de renforcer sa volont de rsistance. Cette reconnaissance de son rle de gigantesque contre-pouvoir doit orienter sa pense plus consciemment vers le sens de son utilit sociale.

Ce contre-pouvoir est ncessaire aux responsables publics de bonne volont qui auront le courage de restructurer les organismes, aujourd'hui inefficaces, essentiels une vie dmocratique. Mme si une phase d'ajustement chaotique, mais incontournable, fait suite.

Les millions de chmeurs rsistants sont depuis vingt ans dj engags dans cette Ïuvre !É

***

![]() TRAVAIL

DES CHïMEURS SUR LA RDUCTION DES CLIVAGES SOCIAUX et la rconciliation sociale.

TRAVAIL

DES CHïMEURS SUR LA RDUCTION DES CLIVAGES SOCIAUX et la rconciliation sociale.

Un rvlateur de la Civilisation du Troisime Millnaire.

Ce dernier axe est en parallle non seulement au travail personnel d'individualisation dmocratique, du chapitre prcdent, mais il synthtise tous les autres axes envisags. Car nous retrouvons partout des modalits de la fracture sociale. Pour sortir de ces clivages, tous les axes du travail individuel du chmeur et du travail collectif des chmeurs sont l'Ïuvre.

|

R |

appelons-nous bien le sens des mots pour viter toute confusion : l'individualisation conduit des tres libres, gaux et solidaires, alors que l'individualisme caractrise l'gosme des personnages encore dans l'enfance de leur tre[8]. L'individualisation est un processus de matrise de la conscience ; l'individualisme une domination par les sentiments gocentrs, qui isolent des autres. La confusion possible vient du fait que les masses se sont toujours historiquement opposes l'gosme de quelques-uns qui abusaient du pouvoir, ayant alors un rle positif. Mais on assimile trop rapidement ces mouvements de masse avec l'expression d'une collectivit dmocratique compose d'individualits libres. En oubliant qu'il ne peut y avoir de dmocratie fonde sur des groupes restant encore manipulables par les dmagogues, qu'ils soient conomiques, politiques, religieux, mdiatiques ou autres. Tous les pays en voie de dmocratisation oscillent entre ces deux types de comportements collectifs, passant alternativement par des phases de grandeurs et d'immaturit[9]. Aucune nation n'y chappe.

Essayons d'obtenir un aperu synthtique des cultures qui s'laborent et de la Civilisation future qui se dessine, partir de l'analyse que nous venons de faire. Rassemblons des pices du puzzle.

Des clivages efficacesÉ

Un point commun des mutations plus ou moins souterraines mises en Ïuvre par tout le travail des chmeurs est l'mergence spontane de clivages. Ë propos des quelques axes que nous venons d'observer, reprcisons ces points d'application sur lesquels s'effectuent ces "quasi-pressions tectoniques" (en complment des exemples de clivage nots au chapitre IV de la premire partie).

Ces clivages sont particulirement significatifs propos des grandes mutations suivantes :

Rythmes forcs et rythmes harmoniss.

Faux panouissement par le travail et production individuelle cratrice.

Travail quantitatif et travail qualitatif.

Fausses valeurs manipulatrices et justes relations humaines rciproques.

Consommation "bidulise" et consommation ajuste aux besoins.

Monomanie conomique et conomie pacifie.

Pressions normalisatrices et indpendance du travail.

Centralisme et rgionalisation.

Frappe fiscale aveugle et rsistance aux endoctrinements sociaux.

Conservatisme et pense volutive souple.

La sortie vers le haut de ces clivages efficaces dbouche finalement sur des thmes de vie, et non de destruction !É

Les valeurs humanistes rmergentes.

Qui peut croire que la culture du XXIe sicle ne soit que ces bauches offertes en triste spectacle par le cinma, la tlvision, les multimdia, l'architecture, les arts, la musique, les occupations ludiques, etc.É? Toute bauche ne se finalise-t-elle pas, tt ou tard, en chef d'Ïuvre ?

Qui peut croire que ces cultures ne nous conduisent qu' une civilisation aseptise et uniquement matrialiste ? Pas plus qu' une rverie empreinte d'une religiosit artificielle, coup des ralits scientifiques et esthtiques ? Tout flambeau de la civilisation ne se porte-t-il pas, d'ge en ge, d'un coin l'autre de la plante ? De l'Inde antiqueÉ, la PerseÉ, la Grce antiqueÉ, et demain l'EuropeÉ, au Bassin mditerranenÉ ?

Qui peut croire que ces cultures modernes issues de la Science ne matriseront pas les querelles, les guerres, fussent-elles conomiques ou psychologiques, et ne dboucheront sur une longue priode d'quilibres et de paix ? Toute guerre, ft-elle de cent ans, ne se termine-t-elle pas un beau jour ?

Le destin de ce Troisime Millnaire n'est-il pas de renouer avec toutes les grandes traditions humanistes ? Avec toutes les Civilisations des sicles passs, de tous les horizons ethniques, dans tous les domaines : scientifique, artistique, spirituel, social, politique, pdagogique, diplomatiqueÉ? Et mme guerrier. Et mme conomiqueÉ Car il est une thique ou un Art de la guerre qui ne permet pas toutes les barbaries.

Ces propos ne sont pas une incantation, ni une invite se conduire mieux. Ils ne sont que la brve expression d'une perception crative pour tenter de gommer le pessimisme qui nous touffe, et que nous rencontrons encore trop souvent dans notre pays.

De fait, ces valeurs humanistes rmergentes, qui sont comme des comtes dans le ciel, ne rpandent-elles pas sur notre plante une pluie d'toiles que nous pouvons toucher du doigt ?É

Bien des ouvrages traitent de ces cultures polymorphes du XXIe sicle qui nat. D'autres moins nombreux essaient de deviner cet Avenir encore indiscernable de la Civilisation. Nous ne pouvons qu'inviter le lecteur s'y reporter, pour asseoir cet axe de travail du chmeur sur des bases encourageantes, aux couleurs de l'arc-en-ciel.[10]

Des thmes cohrents pour un beau programmeÉ

En regardant bien encore une fois ces axes de travail des chmeurs, nous rencontrons des thmes porteurs connus ou d'autres plus novateurs. Ils nous font augurer un beau programme pour les temps venir. Et nous assurent que nous n'allons pas chmer ! Mme, que nous pourrons nous amuser sans perdre notre temps, pourvu que nous nous rconciliions avec une vraie vision du travail.

Rptons-nous en pense, inlassablement, ces thmes d'Avenir, porteurs de la Civilisation, pour sortir de notre bulle d'anxit :

Refondation de la vie en couple et des liens familiaux.

libration d'un temps plus long pour la cration personnelle.

matrise des manipulations d'opinion.

humanisation de la communication.

Pouvoir des consommateurs orientant vers une meilleure qualit.

Remplacement de la monoculture conomique par des cultures compl-

mentaires.

Dcentralisation et reconqute des dserts rgionaux.

Tissage d'un rseau socioconomique plus conforme celui de l'Europe.

Expression d'une ternelle valeur franaise de rsistance aux oppressions.

Restructuration profonde de l'esprit de l'Administration.

Rptons ces ides, non simplement comme des concepts politiques qui reprendraient des aspirations gnrales, mais aussi comme des dcouvertes scientifiques personnelles et collectives de nouvelles dimensions de la conscience. Chacun peut commencer les faire personnellement.

Beau programme, en vrit ! Rome ne s'tant pas faite en un jour, nous ne risquons pas de nous ennuyer dans cette nouvelle civilisation du XXIe sicleÉ!

Mots-cls de progrsÉ

Pour terminer ces numrations synthtiques capitales, voici des mots-cls annonciateurs de changements, qui sont surveiller comme un baromtre, et auxquels nous pouvons adjoindre, en clin d'Ïil, des sous-titres issus de la thrapeutique :

¥ CONFIANCE.

Antidote majeur de la peur.

¥ rciprocit.

Principe actif de l'tablissement de justes relations humaines,

et de la rduction des fractures.

¥ rconciliation.

Effet tampon des violences.

¥ enthousiasme.

Vitamine de l'action,

indispensable l'esprit cratif et rcratif.

¥ individualisation.

Ferment de la dmocratie.

Tout est dit. Mais tout n'est pas fini. La politique n'est-elle pas un peu absente de ces dbats ? Comment se situent les chmeurs dans le concert des ides politiques rvolutionnaires, conservatrices ou de progrs qui agitent les penses et les dsirs de nos concitoyens ? Il n'est sans doute pas inutile de se pencher sur cet aspect majeur, en crise lui aussi. Le chapitre suivant nous y introduit, par la porte de la crativit.

© Copyright 2000-2005 Richard Andr - Document dpos.