TROISIéME PARTIE L'NERGIE SUIT LA PENSE PLUS SóREMENT QUE L'ARGENT

Chapitre IV

STOPPER D'URGENCE L'HMORRAGIE

DES CHïMEURS !

"L'argent divise les tres ; l'idal les runit".

Chapitre IV. — STOPPER D'URGENCE L'HMORRAGIE

DES CHïMEURS !

Des citoyens. responsables — L'abandon de notre vigilance, aux lus.

UNE OPINION normative Ë PROPOS DES REVENUS DU CHïMEUR. — Le revenu des

chmeurs : OuiÉ Mais ! — OuiÉ — Les chmeurs doivent tre indemniss. — Tous les chmeurs sont-ils bien indemniss ? — É Mais ! — Une allocation de chmage sous astreinte. — Le revenu de la discordeÉ et de la concorde. — Le montant des revenus du chmeur : la bouteille l'encre ! — L'illusion du trop d'argent, dmotivant le chmeur. — Le revenu de la concorde. — L'injuste imposition des chmeurs. — Le

grand balancier de "l'argent INJUSTE"

Librer L'HOMME DE l'argent. — L'veil de l'Opinion nouvelle. Ne pas se tromper de combat. Ne

pas se tromper de rvolution. Le pouvoir du regard vigile de l'Opinion.

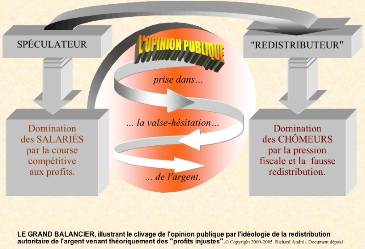

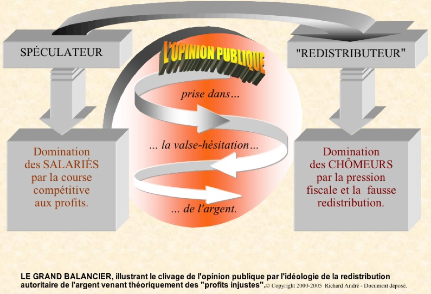

Schma : Le grand balancier. Le clivage de l'opinion publique par la redistribution idologique autoritaire de l'argent.

|

S |

i l'hmorragie des revenus n'est pas la premire souffrance conscutive au chmage, elle n'en demeure pas moins la plus dramatique, et en particulier pour ceux qui n'ont pas de famille pour compenser la perte de revenus. Elle est une situation d'urgence, laquelle la collectivit n'offre que des rponses extraordinairement complexes, lentes et chiches. Elle est la plus douloureuse car elle touche, nous l'avons vu, au premier besoin vital de l'tre et met en branle la peur la plus forte, de tout perdre, qui peut dboucher sur une dstructuration de l'individu.

Ce chapitre concerne plus particulirement ceux qui sont tents de s'engager dans une action de force, la mesure du gigantisme du problme que pose la rvolution de la fiscalit.

Des questions continuent rester sans rponse :

Pourquoi le pays permet-il l'Administration fiscale de rduire les chmeurs la misre ?

Pourquoi le montant de l'indemnisation reste-t-il un tel tabou ?

Comment l'opinion pourrait-elle ragir ?É Essayons d'y rpondre.

La dictature fiscale, au sens trs large de ponction et de redistribution, est le premier frein l'initiative individuelle. Pass un certain seuil, l'individu, comme nous l'avons analys tout au long de ce travail, commence soit se laisser couler, par dsespoir, soit rentrer en rsistance et sortir du systme. L'accumulation d'humiliation, de menaces, en particulier par le biais des impts sur le revenu (et ceux qui sont dguiss : taxes, csg, etcÉ), des allocations chmage, et de l'attitude intransigeante des responsables administratifs qui accentue ce sentiment d'impuissance vis--vis de cet tat dans l'tat, a conduit le peuple de chmeurs l o il est. C'est--dire dans ce maquis virtuel de Rsistance.

En dsignant l'Administration, il ne faudrait pas en dduire qu'elle est la seule responsable de toutes nos misres. Elle n'en est qu'un des acteurs. Cependant, en cette priode o l'ingrence dans les affaires des autres devient une volont trs prononce, sinon un droit, cet tat dans l'tat, si souvent dnonc, n'est paradoxalement jamais vritablement remis en cause. Ne pourrait-il pas tre remis en question ? Au nom de quel principe dsuet d'interdiction de tout crime de "lse-majest" le pouvoir fiscal serait-il au-dessus de l'opinion publique ? Que ce pouvoir exorbitant provienne du despotisme d'une intelligentsia ; de l'immobilisme de corporations ; ou d'une vendetta populacire. Le concept du droit d'ingrence humanitaire a t invent, il y a peu. Mais un autre exemple clbre d'ingrence politique l'a prcd : lorsque la libert des Qubcois face l'Administration tait en jeu. Qu'un chef d'tat puisse intervenir dans les affaires intrieures d'un pays tranger a plu l'opinion franaise d'alors. Mais que l'on touche la sacro-sainte institution fiscale, et une fracture va bien vite se former ! Alors mme que tous les citoyens rclament une baisse des impts. Voil encore une nigme bien surprenante ! Il se manifestera par une leve de boucliers de tous les esprits conformistes et faibles, du haut en bas de la pyramide, qui auront vite fait de multiplier les arguments, les arguties, les "impossibilits" de toutes natures, les menaces, les chantages l'opinionÉ pour tayer cette illusion de "justice fiscale".

"Les citoyens veulent plus de service public, mais c'est incompatible avec moins d'impts" !É "On nous dit de faire des conomies, mais les possibilits sont trs limites" !É " L'impt sur les grandes fortunes cote plus cher qu'il ne rapporte, MAIS on ne peut pas le supprimer : c'est un symbole pour le peuple" !É On veut rformer l'administration des impts, mais le service aux contribuables en ptira" ! ( dbut 2000)É "Il faut bien payer des impts" !É

Il y a toujours de bons prtextes. Et l'opinion s'y laisse prendre interminablement.

Mais, chaque fois que l'opinion voit une partie de ses semblables victimes d'un systme, quel qu'il soit, ne doit-elle pas s'insurger contre les excs de pouvoir qui ont institutionnalis ce systme ? Ë moins qu'elle ne soit totalement aveugle.

Ce n'est pas le principe de redistribution qui est en concern, mais la manire autoritaire et finalement injuste avec laquelle prlvements et rpartitions sont effectus. C'est aussi la manire dont les politiques abusent l'opinion, depuis plusieurs dcennies tout particulirement, qui pose un problme pour l'avenir. Lorsque l'opinion ouvrira les yeux !É

Seulement voil, le

problme rsulte de l'attitude

mme de cette opinion, autant, sinon plus que de celle de l'Administration.

Nous avons effleur cette question prcdemment (chapitre II, premire partie).

Nous allons tenter d'y voir un peu plus clair, en nous souvenant de ce qui a

t crit propos

de l'opinion publique, au dbut de cette troisime partie ; ce chapitre en est

un prolongement. Nous limiterons, si l'on peut dire, Cette cette

approche de la fiscalit

(et de l'indemnisation) se limite, si l'on peut

dire, celle qui perptue le

chmage. Le point

de vue n'est pas celui des thoriciens du droit fiscal, mais du bon sens qui

prend en compte les mobiles de l'individu. Non pas les tendances gostes et

avides lorsqu'elles sont destructrices, mais lorsqu'elles deviennent les moteurs de l'action et de l'mancipation de la pense librepense.

Au bout du compte,

rappelons-nous ce que peroit le chmeur propos de la soi-disant

" justice fiscale". Trs schmatiquement, il constate bien vite

que les instances thoriquement l pour l'aider financirement, ne veulent pas faire d'effort, ni

pour le payer, ni pour rtablir les injustices. Et que le fisc, tout en

prtendant les recours possibles, dresse tant d'obstacles et de menaces que

bien des initiatives sont strilises. Enfin, que les lus ne cessent de parler d'un

moment o la Nation devra faire des choix de socit, mais se contentent de

vagues paroles qui ne rvolutionneront jamais les structures. Tout cela a t

crit, dit et reditrabch. Et tout reste pareil, depuis des dcennies.

Mais il vient tt

ou tard un temps pour les mutationsÉ

Des citoyens responsables.

|

V |

oici un quart de sicle, les citoyens franais se sont "accommods" de l'ide de payer plus d'impts. Le Prsident d'alors n'a fait que constater cette attitude de l'opinion, par une petite phrase demeure clbre. En ne refusant pas cette abdication, lorsqu'il en tait peut-tre encore temps cette poque, notre pays s'est engag dans un raz-de-mare fiscal, qui n'a eu d'gal que la vague dferlante du chmage, comme par hasard, pendant la mme priode ! Si nous nous souvenons bien, les impts n'ont cess d'augmenter ; les petites baisses, pour calmer l'opinion, succdant aux grandes hausses, chaque fois que la mauvaise conjoncture permettait de faire avaler les couleuvres et d'viter une meute. Priodiquement les sondages faisaient tat du "raz le bol" des Franais devant le trop d'impts. Et les impts d'augmenter sans cesseÉ

Mais qui est responsable vraiment de ce trop d'impt ? Cette ide, pour le citoyen, d'tre responsable de l'augmentation des impts et des injustices qui y conduisent, va contre courant de l'opinion. Elle est donc excessivement difficile analyser pour lui, puis admettre. Elle est pourtant bien simple !

Si le lecteur veut bien

se tourner encore une

fois vers l'enseignement de l'Histoire, il pourra faire ensuite le parallle

plus facilement. Ë la base de tout mcanisme de type totalitaire, il y a la

ncessit de diminuer la rsistance du des

peuplefoules. C'est par l'instauration d'une mcanique d'infimes abdications

successives que procde le pouvoir

qui ne vise pas le bien collectif. Il installe ainsi ses idologies de toutes

natures, et quelque soit les bonnes raisons invoques. Il a une myriade de

petits collaborateurs pour l'assister ; chaque citoyens, potentiellement, doit se demander s'il

ne risque pas d'en devenir un, un jour. Un exemple e

illustration est intressant citer

ici. Le metteur en scne d'une version rcente du procs de Nuremberg

expliquait ses motivations pour avoir trait d'un tel sujet rebattu. Ce n'tait pas tant, selon

lui, pour servir de mmoire aux gnrations, que pour faire le rapprochement

entre un mcanisme qui avait eu des consquences horribles dans le pass, et la

mme tentation toujours prsente, mme des degrs moindres, chez nos contemporains.

Il n'y a pas si

longtemps, nous avons tous pu constater une telle aberration assez visible, de

la part de l'Administration. Lorsqu'elle a impos aux conducteurs, sans vritablement d'assise bien vritablement

scientifique, ni de motivation

pralable de l'opinion (qui aurait certainement jou

le jeu, si on le lui avait

clairement expliqu les rgles), de rouler en plein jour avec les feux allums.

L'exprience n'ayant pas t concluante, elle fut purement et simplement supprime, sans explication,

sans "excuse" auprs des citoyens. Et l'opinion n'a pratiquement pas

ragi ! Il y aurait de nombreux autres exemples,

dont certains ont fini par faire scandale ;

un peu tard.

En remettant aux

instances suprieures sa part de libert, et en se dmettant d'une responsabilit de

contrle effectif de ces instances, l'opinion veut sans doute oublier son sa

tendance attitude viscrale de

la dmission. Cela lui

arrive priodiquement au cours de l'Histoire. Mais force d'accepter des renoncements infimes,

l'esprit de conservatisme qui cherche dominer l'opinion, se forge la

certitude qu'il peut tout, qu'il n'a de compte rendre personne, puisqu'il

agit pour "le bien" le peuple et avec son assentiment. L'opinion, qui ne dit mot, consent. !

N'est-ce pas

particulirement en ce domaine de la fiscalit du chmeur, comme de celle des

salaris modestes ou mieux

lotis, une raison

supplmentaire pour qu'elle s'duque et grandisse ? (Viendra un temps o il

faudra aussi s'occuper de la dfense

des cadres suprieurs ; mais l est une autre histoire

histoire !É).

" Les citoyens sont

prts payer plus d'impts". Et voil comme ce Janus

aux deux visages, l'un fiscal et l'autre solidaire (ou bien s'appelant Assedic et Anpe), peut se

maintenir l'ombre

du pouvoir dmocratique. Parce que le citoyen a  abdiqu une part de sa

libert, au nom d'illusions. Nous les

abdiqu une part de sa

libert, au nom d'illusions. Nous les verrons analyserons

en dtail un peu plus loin.

/

Pourquoi revenir sur l'administration fiscale puisque nous l'avons trait longuement au dbut ?

Tout simplement, posons-nous la question : sommes-nous bien persuads que la fiscalit est une des premires pourvoyeuses du chmage ? Cela est peu probable !É

Ou du moins nous somme d'accord qu'il faut baisser les impts, si nous nous rfrons aux sondages, (comme cela tait vrai au dbut des annes 80 d'ailleurs), mais nous supportons, paradoxalement de les voir crotre sans cesse. Le pays ne dit pas une bonne fois pour toute : STOP Ë L'IMPïT ! Parce que l'opinion, qui ressent bien la souffrance des plus vulnrables, en particulier, a pris l'habitude de se laisser berner par les subtiles ramifications des textes du lgislateur. Au lieu de poser le problme sur un plan plus lv.

Concernant l'indemnisation du chmage, il y a un large consensus pour que cette indemnisation demeure[1]. Bien entendu. Mais elle est comme emprisonne dans un cercle vicieux ; de mme que l'individu l'tait prcdemment par l'opinion. Le schma le symbolise.

Les gardiens de ce cercle vicieux qui influent sur l'indemnit de chmage sont : toutes ces ides reues sur le capital, le travail, le salaire et le fisc. Les attitudes d'attachement excessif ou de rpulsion, ou les deux mls, vis--vis de ces lments passionnels, conduisent de nombreux clivages. La dfense bec et ongle du capital pour qu'il ne soit pas rod ; le salaire obtenu dans des conditions de travail pnible qui jalouse le service bnvole lui tant le pain de la bouche, soi-disant ; la redistribution fiscale qui essaie d'accaparer une part toujours plus grande du gteau etc., se constituent en groupes de pouvoir, par les biais syndical, juridique ou d'influence corporative. Face ces titans, l'indemnisation des chmeurs est crase. Elle n'est vritablement dfendue par personne[2]. Nous avons parl de tous ces aspects ; et des bibliothques entires en traitent.

Essayons de ne pas nous perdre dans ce ddale et de revenir UNE ide simple sur ce sujet : voir clair en nous-mmes ! Chaque fois que ce sujet de l'argent des chmeurs est abord, et que nous faisons jaillir de notre mmoire, un peu comme un illusionniste sort un pigeon de son chapeau, mille et un arguments "contre", demandons-nous pourquoi nos opinions sont si tranches ? Alors, nous nous rendrons compte que les raisonnements sont secondaires. Nous verrons quel point nous sommes en contradiction avec le plus profond de nous-mmes. Nous finirons peut-tre par reconnatre, avec dsarroi, notre intolrance envers le chmeur, pour qu'il ait assez d'argentÉ Au nom de bonnes raisons !

Il faut un courage trs importantimmense un non-chmeur pour tenter de se mettre la

place d'un chmeur de longue dure, et d'accepter de regarder, sans a priori,

toutes ses prises de position qui l'ont conduit l o il est. Elles vont bien

au-del de simples arguments intellectuelsjugements.

Pour illustrer ce changement radical d'attitude qu'il nous est ncessaire de faire, afin de participer la rsolution de cette hmorragie, nous allons prendre quelques exemples. Mais ils resteraient peu probants si nous continuions nous cramponner nos opinions. Il est en effet essentiellement question ici d'opinion, et non d'ides claires, lorsqu'il est question d'argent et de chmage, ne l'oublions pas.

L'abandon de notre vigilance, aux lus.

Revenons pralablement

sur un point

important, soulign d'entre ici dans

ce chapitre et dans celui sur et dans le chapitre sur l'inexorable engrenage fiscal. La responsabilit des citoyens vis--vis du

pouvoir fiscal se fait par lus interposs. C'est au niveau du travail des

commissions

spcifiques que les ides fausses concernant la fiscalit, commencent

s'infiltrer, et finissent par cautionner les politiques fiscales. Peu importe

en fin de compte qu'il y ait des lobbies du plus d'impts, du nivellement par

le bas, de la suppression

des niches fiscales, etcÉLeurs influences seraient minimes si nous n'avions pas

dlgu aveuglment ceux qui nous reprsentent ?

N'abdiquons-nous pas trop rapidement notre pouvoir dmocratique au profit de soi-disant spcialistes des questions fiscales, d'instances ou de groupes auxquels nous prtons une comptence, alors qu'ils n'ont parfois qu'une idologie sommaire, toujours savamment et brillamment taye ? Et que mme si les lus assurent des permanences dans leur commune, ils n'ont jamais connu personnellement le chmage ni la misre. Ils ne les ont que frls.

En tant insuffisamment

clairs et cohrents sur nos exigences de solidarit, en permettant

des compromissions avec des soi-disant principes principes

de de

"ralisme",

nous commenons engager

notre responsabilit. Lorsque nous sommes insatisfaits d'un lu mais que nous

lui redonnons notre voix, par une curieuse amnsie du pass, nous devenons

pleinement responsables. Parce qu'en dfinitive c'est nous, citoyens, qui en

faisons supporter

les frais, non seulement aux plus faibles d'entre-nous nous-mmes, mais nous-mmes aux plus faibles d'entre-nous. Non pas uniquement en termes financiers, ce

qui serait un moindre mal, mais en termes de

libert de conscience.

L'opinion a encore grand besoin de s'duquerÉ

UNE OPINION normative

Ë PROPOS DES REVENUS DU CHïMEUR.

|

P |

ar ignorance de bien des ralits, l'opinion fait du chmeur, sans le vouloir, le lampiste de bien de nos difficults sociopolitiques, par conomie interpose. Nous avons vu que le sentiment inconscient de culpabilit des non-chmeurs en tait une des raisons majeures. Mais il en a d'autres, dcoulant du fanatisme. En particulier, il existe une sorte de rancune collective vis--vis de tous ceux qui ne sont pas la tche. C'est--dire trs prcisment : qui ne sont pas attachs un travail dit conomique. D'o rsulte une attitude parfois un peu trop normative ; manquant de souplesse.

Nous pouvons examiner observer

cela au travers des

sondages, comme des discussions. Arrtons-nous

quelques instants ces sondages propos de l'indemnisation des chmeurs. Non

pour leur exactitude ou leur reflet complet de la situation, mais parce qu'ils

symbolisent cette opinion conservatrice. Celle qui empche en grande partie que

soit traite la

douleur du chmage, rsultant de situations de dnuement financier et matriel.

Celle qui donne poids toutes les mesures administratives ngatives et dures.

Le revenu des chmeurs : OuiÉ Mais !

ObservonsExaminons l'attitude des Franais propos de diffrents paramtres

concernant les finances des chmeurs. OuiÉ, l'opinion est d'accord sur le principe

d'attribution d'une indemnit. Sans cependant avoir une ide bien claire de la

part des chmeurs bnficiant ou non de cette indemnit. MaisÉ, les conditions

d'attribution d'une allocation chmage ne doivent pas se faire sans contreparties astreignantes. (Sans parler de la ponction fiscale des

chmeurs qui achve la "transfusion", dans l'indiffrence de cette opinion).

Tous ces points sont

rvlateurs de

clivages. Ne perdons pas de vue qu'ils renvoient en miroir, aux non-chmeurs,

la problmatique de leurs propres revenus et du sens qu'ils attribuent leur

propre travail. Sur chacun de ces paramtres tentons de dmler les points de

vue de chacun : chmeurs,

non-chmeurs du secteur priv, et du secteur public traitant le chmage.

Regardons comme les opinions fausses, fondes souvent sur l'ignorance des

faits, mais aussi surtout

sur l'ignorance de ses

propres motivations obscures, ont besoin d'voluer. Ces illusions donnent lieu des slogans prts

l'emploi, pour mieux contrer le chmeur qui voudrait faire valoir son point

de vue.

La solidarit s'tant incontestablement dveloppe en cette fin de sicle, l'opinion accepte que le chmeur ait un revenuÉ Mais elle n'accepte pas encore une remise en question fondamentale, et non de pure circonstance, des injustices. Et en dfinitive, le montant du revenu des chmeurs, n'est-il pas encore celui de la discorde ?

OuiÉ

Les chmeurs doivent tre indemniss.

OuiÉ, les chmeurs doivent tre indemniss, pense l'opinion, de manire trs superficielle. Les enqutes confirment ce principe d'attribution d'une indemnit. [3] C'est ce que nous pensons en majorit. Jusque-l, il n'y a pas d'ambigut. On peut d'ailleurs se demander comment il pourrait en tre autrement, puisque les chmeurs eux-mmes ont financ cette assurance. Mais un mlange indistinct se fait entre cette allocation chmage et l'indemnit de solidarit, verse aprs cette priode de prise en charge par le rgime de l'Unedic. Nous avons not prcdemment que bien des voix s'lvent pour tout confondre en une seule forme d'indemnisation, plus juste. Toute l'opinion y verrait plus clair.

Sans parler du "maquis" des diffrentes autres formes d'allocationsÉ[4]

Tous les chmeurs sont-ils bien indemniss ?

OuiÉ, la plupart des chmeurs semblerait indemnise. Le "bien", est un terme trs ambigu ! En fait, le pourcentage (ou taux de couverture) des chmeurs bnficiant ou non de cette indemnit est bien mal connu de nos concitoyens. Si, disent les sondages : "Un Franais sur cinq pense que tous les chmeurs reoivent des allocations chmage", quatre personnes sur cinq ne mesurent pas l'ampleur de la part des chmeurs non indemniss ; ils la minimisent. [5] On peut alors comprendre que l'impression d'urgence n'imprgne pas l'opinion !

Les statistiques officielles en fait dnombrent seulement 2 200 000 chmeurs environ, indemniss au titre de l'Allocation Unique Dgressive ou de la solidarit. Soit un sur deux ! Mais ces chiffres ne couvrent certainement pas toutes les zones d'obscurit, et la couverture est sans doute encore moindre. [6] Bien des chmeurs ne peroivent rien de tout cela. N'avons-nous pas tendance l'oublier ? La multiplicit des aides ne gnre-t-elle pas cette illusion que les chmeurs finissent bien par toucher quelque chose ?

D'autre part, la dure du chmage amplifie l'intensit de la douleur. Il n'est pas gal de perdre de l'argent sur une courte priode de temps, et de survivre pendant des annes avec presque rien.[7]

Cette mconnaissance de la ralit fait le lit des ides fausses, comme ces trois exemples suivants.

"La situation n'est pas si

grave ÉPuisque le chmage diminue."

La diminution du taux de chmage la fin du sicle est un "argument" de poids pour diminuer le sentiment de culpabilit des non-chmeurs et "dsamorcer" leur sens de solidarit. (Pour l'anecdote, nous pouvons mme entendre des interlocutrices des Assedic, opposer cette reprise de l'conomie aux chmeurs de longue dure cherchant dsesprment une aide complmentaire leurs maigres ressources. Comme s'ils allaient pouvoir en bnficier !).

"La plupart des chmeurs

sont indemniss."

Comme on ne cesse de parler de l'indemnisation des chmeurs, l'opinion croit cette pseudo-ralit, bien plus "confortable" pour elle, qu'elle ne l'est pour les chmeurs.

"On ne peut pas demander

une baisse des impts et plus de biens collectifs.

Des

argumentations de ce type dpassent apparemment le cas du chmage, mais en fait

consolident

indirectement l'ide fausse que les gouvernements font beaucoup pour la

solidarit. Ne sont-elles pas faites pour "clore le bec" des

lecteurs et faire l'impasse d'un dbat sur les conomies de l'Administration ?

Comme par hasard, c'est toujours les

budgets de la Sant ou de l'ducation, qui sont dans ce cas mis en avant par

les politiciens ! l'Administration cependant, parce qu'elle

"consomme" avec la mme boulimie que le monde conomique, peut faire

l'objet de bien des conomie. Et cela sans lser les fonctionnaires, contrairement ce que les

groupuscules conservateurs en leur sein affirment avec vhmence. Tout

responsable en entreprise qui a mis en place un "plan de rduction des cots", le sait parfaitement !É Les politiques se

rendent donc complices

de ces pouvoirs conservateurs, faute d'exprience suffisante sans doute. Et peut peut-tre aussi par facilit. Mais en ce qui concerne

les politiciens qui poussent l'alourdissement de l'administration en esprant

ainsi mieux enrgimenter la dmocratie,

le citoyen est le premier responsable de leur avoir abandonn sa part de

libert.

É Mais !

Une allocation de chmage sous astreinte.

MaisÉ, cette allocation ne doit pas tre distribue sans contreparties, pense l'opinion. Parfois mme avec hargne ! Tant que l'opinion est dans le vague, l'allocation des chmeurs ne pose pas de cas de conscience. Ds qu'il s'agit d'envisager les conditions d'attribution, sans mme qu'il ne soit question du montant - tabou que nous envisagerons en dernier - alors elle durcit son attitude, devient autoritaire, intolrante, presque vindicative.

L'opinion n'envisage l'attribution d'allocations que sous contrainte : contrles ; suppression ;

durcissement des conditions d'attributionÉ seraient des termes significatifs de l'attitude des Franais. [8]

Mais que signifie

rellement, en particulier, de

: "justifier de sa recherche d'emploi" pour des chmeurs de longue dure, pass un

certain ge ? Quel esprit inspire cette volont de faire "supprimer les allocations en cas de refus rpt d'un

emploi propos"

? Quel non-chmeur voudrait, par exemple, se mettre dans la peau de ce chmeur

diplm d'lectromcanique et d'optique, qui l'Anpe proposait un poste

d'clusier dans le fin fond de la Meuse ?

L'opinion tranche aisment ! Elle ne se met pas facilement la place de l'autreÉ Au nom de quel principe voudrait-elle imposer aux autres ce qu'elle n'accepterait pas pour elle-mme, sinon dans des propos de salon ?

L'opinion a encore grand besoin de s'duquerÉ

Ce mme esprit ne se rencontre-t-il pas

chez ceux qui veulent "imposer un travail

d'intrt gnral en contrepartie d'une allocation" ? Mais, ce travail

obligatoire a-t-il un quelconque

fondement humanitaire ? Il a un demi-sicle, le Service du Travail Obligatoire

envoyait en masse

des jeunes en Allemagne, pour la relve des prisonniers de guerre. L'Europe se

souvient justement, juste avant de passer le Millnaire, de cet acte d'abus de

pouvoir, et demande une rparation symbolique. Pourquoi alors l'opinion

cde-t-elle ce

mme esprit, propos des chmeurs ? Il ne diffre que par les circonstances

historiques, mais est tout aussi autant

un abus de pouvoir.

Veut-elle commettre la mme injustice ? Veut-elle que ses enfants aient aussi

demander pardon, dans quelques dcennies

?

Les chmeurs font "crdit" la Nation.

Bien des personnes

claires, heureusement, se sonts' opposes opposent

cet esprit de

domination. La Suisse, crivent certains journalistes, emboterait ce pas

totalitaire. Dteindrait-elle sur les esprits,

mme les plus gnreux, en soufflant ce grand vent d'illusion ? De nombreux

esprits brillants, dans l'administration notamment, n'osent pas encore rompre

le cercle vicieux qui emprisonne ce concept dsuet d'allocation chmage, et par

consquent ne pensent

qu'en faux termes de "contrepartie".

Mais cette contrepartie,

avec un peu d'imagination, il serait facile de comprendre qu'elle est DJË

fournie par le chmeur. Il en a fait crdit la Nation !É Un ancien ministre reconnaissant

la grande comptence des

hauts fonctionnaires de Bercy, soulignait paralllement leur manque gnral de

crativit. L'opinion, vibrant plus dans le domaine de la sensibilit et de

l'motion, devrait pouvoir retransmettre un regain d'imagination lorsqu'elle

est dfaillante chez ceux

qui aspirent gouverner servir

les peuples. Si cette

opinion en avait un peu plus la conscience.

L'opinion a encore grand besoin de s'duquerÉ

Les aberrations des allocations.

Sans parler encore du montant proprement dit, un certain nombre d'aberrations des systmes - c'est--dire de l'esprit humain qui les a conus - participent cette imposition d'astreintes aux chmeurs.

- La fin de droit est une ineptie humanitaire !

Une note a dvelopp prcdemment une partie des arguments anticonstitutionnels (chapitre IV, deuxime partie ; propos de la famille de penss communiste). Mais il suffirait l'opinion de bien vouloir porter son attention sur cet aspect, pour ressentir immdiatement ce qu'il y a lieu de faire. Sans controverse ni aucun doute. Au juste milieu des attitudes.

- La dgressivit est un non-sens sur le plan des motivations !

Nous avons aussi cit prcdemment la dgressivit de l'allocation chmage (chapitre II, premire partie). Elle joue sur la peur, au moment o il faudrait justement l'attnuer, car les difficults socioprofessionnelles l'augmentent dj suffisamment. D'autre part, le besoin de convalescence psychologique aprs le choc du licenciement est totalement ignor. L encore, il suffirait que l'opinion veuille bien se pencher sur ce sujet, pour qu'elle s'oppose cette mesure coercitive - invente par des humains contre d'autres humains, sans que personne n'ait lev de protestation !

Toutes les mesures se traduisent par une tendance gnrale l'effritement des indemnits des chmeurs. Paralllement, les salaris revendiquent pour la hausse des salaires. Baisser d'un ct ; augmenter de l'autre : n'y a-t-il pas l une source de clivage ?É Un temps, ce clivage a d'ailleurs t exploit par le patronat pour donner un coup de frein, salutaire, admettons-le, cette spirale infernale du toujours plus. Sans que l'opinion convienne qu'elle tait aussi responsable de l'autre aspect indissociable de cette ralit conomique : le toujours plus de consommation. Et cette avidit excessive ne rejoint-elle pas celle de tous les pouvoirs, en les cautionnant ? Cette avidit, lorsqu'elle rencontre sa compagne la peur, ne finit-elle pas par ignorer le chmeur et laisser vaporiser ses indemnits ? Alors l'opinion est bel et bien responsable !É

Cette attitude de non-solidarit des acteurs sociaux est nourrie d'illusions qui s'ancrent dans la pense sous forme d'autres petites phrases.

"Les

chmeurs doivent donner une contrepartie la collectivit pour l'indemnit

verse"

Le devoir dans ce contexte est une notion bien ambigu. Ne cache-t-il pas en fait les propres pulsions obscures de celui qui profre cette opinion moralisatrice ; ou tout simplement sa mauvaise habitude de rpter l'opinion gnrale sans l'avoir pralablement vrifi ?

"Les

chmeurs arrivent avoir des rentes de situation.

On rencontre de nombreuses personnes dans l'administration, les partis politiques ou en priv qui, partir d'un exemple qui les a scandaliss, en viennent gnraliser. Cette opinion trs subjective a dans les discussions un poids norme ; elle enferme celui ou celle qui a pris l'habitude de la rabcher, dans une hostilit de principe, qui CLïT toute possibilit de communication.

Le revenu de la discordeÉ Et de la concorde.

Ce "oui É mais " nous claire sur l'existence d'une discorde fondamentale de la part des non-chmeurs, concernant le revenu des chmeurs.

Le montant des revenus du chmeur : la bouteille l'encre !

Le montant ! Nous y arrivons. Ce montant du revenu des chmeurs est une question complexe, pratiquement impossible traiter dans l'tat vindicatif actuel de l'opinion publique. Il serait vain de plus, de parler des obscures groupes conservateurs, de "pression fiscale", dont le citoyen moyen ne sait pas grand-chose en dfinitive, et qui s'abritent derrire cette opinion.

Les lments rationnels sont si troitement lis aux pulsions irrationnelles que l'analyse sous le seul angle technique et chiffr n'a pas de sens. On pourrait dire qu'une mre de famille sans ducation a mille fois plus facile de distribuer l'argent de poche ses enfants, et d'adapter quitablement les montants en fonction des ages et des caractres, que les gigantesques ordinateurs de Bercy ne peuvent parvenir mme de trs loin approcher une justice fiscale ! Le propos peut sembler caricatural ; il n'est peut-tre pas si loign d'une profonde vrit !É

L'allocation de chmage

tant troitement rattache dans la pense irrationnelle : au Smic, au seuil de pauvret, mais aussi la retraite, l'impt sur le revenu des individus, etc., il faudrait pouvoir traiter tous ces

sujets ensemble. Mais obtiendrait-on plus d'quit ?

Le principe d'galit est dpendant du principe de relativit. Nous l'avons dj relev.

Par exemple, une personne

seule propritaire d'un

logement modeste la campagne peut survivre, un temps, avec 600 F par mois

"d'Allocation Spcifique de Solidarit", en grignotant ses dernires

conomies ; tandis qu' taux plein, les quelque 2000

2500 F

de cette allocation de solidarit seront une misre pour un autre chmeur devant payer un loyer

en ville. De mme, une famille cumulant "l'Allocation Unique

Dgressive" de 5000 F et le salaire du conjoint de 8000 F, ne s'en

sortira pas honorablement, si par exemple ses crdits sont trop importants,

etc.É

Sans parler du seuil psychologique d'un montant dpendant d'habitudes de consommation qu'on ne parvient pas modifier rapidement. Ou simplement parce que ce montant est symbole de la survie de la personnalit. C'est--dire en dfinitive de sa motivation agir.

Il semble bien nanmoins qu'en dessous d'un seuil approximatif de 7000 F mensuel, l'individu ne puisse plus faire beaucoup de projet d'avenir, ni vivre avec un sentiment d'expansion. Ë l'oppos, le sentiment de contraction que toute la socit connat depuis quelques dcennies correspond une simple raction illusoire de peur, qui se traduit par un refuge dans l'pargne et la diminution des dpenses. Car bien des citoyens ne sont pas encore sous cette limite. Mais en dessous de ce seuil, cette constriction provient d'une ralit budgtaire. Les chmeurs, les pauvres, les salaris ayant un emploi prcaire, sont tous concerns. Le sujet dborde donc largement. Mais il est inutile de discourir indfiniment sur ce thme.

Le symbole de l'argent participe sans aucun doute aux forces qui font basculer l'opinion vers la Civilisation nouvelle. Le chmeur en tant en quelque sorte un claireurÉ bien dmuni ! Le lecteur curieux ou philosophe, pourra mditer longuement, avec profit, sur cet aspect du FuturÉ Il touche aux fondements de l'tre tout entier !

Quant savoir en dfinitive avec combien d'argent vivent les chmeurs, les montants par catgories n'ont pas de sens individuel, bien videmment. L'opinion peut se demander s'ils en ont un pour les pouvoirs publics ; puisque le dbat n'est pas ouvert. De plus, le flou des enqutes est parfois saisissant. [9] Nanmoins, il y a dj huit ans, pour l'anecdote, l'opinion semblait bien trouver le montant des allocations de fin de droit insuffisant. [10]

Un fait est cependant certain aux

yeux de beaucoup : une allocation de quelque

2000 2000 F, pour un pays riche comme la France, est une

indignit qui s'inscrit sur les pages de l'histoire.

L'obscurit la plus complte autour de la ralit des revenus, favorise encore bien des ides fausses, comme :

"Avec le complment du conjoint, des chmeurs

vivent bien".

Cette ide traduit un clivage dans la pense de salaris qui ne prennent que le salaire comme point de comparaison, sans tenir compte de toutes les autres valeurs vitales qui se sont croules, dans une existence de chmage, et pondrent ce "bien".

"Des chmeurs qui ont cumul vingt ans de chmage

et vingt ans d'activit peuvent bnficier confortablement de la retraite".

É Ë condition qu'ils aient peru des indemnits de chmage et non qu'ils aient t seulement inscrits comme demandeurs d'emplois, sans droits. Ce flou concernant les cotisations de retraite peut aboutir des fins d'existence tragiques. Dans le climat actuel de grande peur de ne plus pouvoir bientt payer les retraites, agite priodiquement par des groupes de pression, ce cas particulier des chmeurs qui n'en auront pas, reprsente une goutte d'eau dans la mer. Il n'intresse pas l'opinion.

"Faire en sorte qu'il soit impossible de gagner

autant, ou plus, en

ne travaillant pas".

Ce slogan a t livr l'encan de tous les politiques, ces dernires annes. Il concernait peut-tre plus le revenu des produits financiers. Mais n'a-t-il pas dteint sur l'attitude de l'opinion vis--vis du chmage ? Il a pos indirectement, sans le rsoudre, le problme des minima sociaux ; sans oser aller jusqu' la question du "revenu de naissance", qui a t voqu prcdemment. Mais il a surtout amplifi inutilement la fracture des esprits entre le capital et le travail.

L'illusion du trop d'argent, dmotivant le chmeur.

Ce principe erron ne devrait mme pas exister. Si le travail des chmeurs tait reconnu. Mais comme cette illusion est une des sources majeures de nombreuses situations douloureuses des chmeurs, il nous faut essayer de la retourner nouveau sous toutes ses coutures.

D'aprs les sondages, "les chmeurs ne travailleraient pas si l'indemnisation tait trop importante". L'opinion reflte par cette phrase serait seulement celle d'une minorit, nous dit-on. Mais n'est-ce pas seulement celle qui s'est exprime ouvertement ? N'est-elle pas plus gnrale ? Cette ide fait cho une autre parfois voque propos du salaire de citoyennet : "Les gens riches qui ont des revenus par leur famille ne font pas grand-chose de bon de leur vie". L'une et l'autre ides sont irralistes si l'on tudie en profondeur les mobiles rels des individus, et si on les trie avec clart. Elles n'en sont pas moins redoutables, car elles cautionnent l'attitude de l'administration qui vise bloquer toute reconsidration des montants.

Ces opinions sont partages par des personnes trs cultives. Elles sont une sorte de verrou pseudo-idologique qui s'oppose un droit de subvenir de manire indpendante ses propres besoins, dont nous avons parl plusieurs reprises. Il est pseudo-idologique, car cette opinion s'appuie souvent sur des exemples qui ne sont pas probants.

En particulier ceux gravitant autour du dsÏuvrement de fils ou filles de familles fortunes, dont les inhibitions face au travail sont complexes et peuvent tre lies beaucoup plus l'histoire de leur milieu qu'aux revenus dcoulant de leur naissance. Ce peut tre aussi l'opinion de jeunes qui n'ont pas encore connu la ralit d'un chmage de longue dure, et qui idalisent un monde du travail o ils veulent faire leurs preuves, mancips de toute tutelle, ft-elle une allocation de chmage. Ou bien cette opinion enracine dans la tradition terrienne, d'pret au gain et de rsistance l'adversit, o le pain doit tre gagn la sueur de son front.

Mais les chmeurs issus du monde du travail, en particulier, et qui ont eu une exprience professionnelle, mme plus ou moins russie, ne semblent pas pouvoir tre assimils ces exceptions.

L'exemple des retraits apporte ici un dmenti cette opinion errone.

Imaginons !É Pourquoi ne pas considrer toute la question du revenu du chmeur sous un autre angle ?É Pourquoi ne pas partir du point de vue que ces individus, dans une oisivet relativement "confortable", n'ont qu'une aspiration : se rendre utiles la collectivit ? Simplement pour donner un sens leur vie.

Les retraits en sont la meilleure preuve ! Ne parlons pas de ceux qui sont uss par de trop lourdes preuves, dmotivs, malades, mais de ceux qui recouvrent une seconde jeunesse dans leur troisime ge et imaginent mille faons de s'impliquer bnvolement. Tandis qu'ils ont les moyens financiers de ne rien faire.

Alors, pourquoi l'opinion veut-elle obliger tous les chmeurs travailler sous la menace ?

L'opinion pourrait exercer sa crativit sur d'autres exemples.

Elle pourrait, par exemple, demander au salari

: si le travail est un facteur d'panouissement comme on le dit, pourquoi

revenu gal, entre un salari et un chmeur, le salari il ne

se considrerait pas plus avantag ? Et pourquoi alors il ne concderait pas au

chmeur le droit un revenu dcent, en compensation sa situation dfavorise

? Ou pour le dire de manire plus provocatrice : pourquoi le revenu du chmeur

ne pourrait pas

tre envisag comme un "revenu du chmage" ? Mais cette question

risquerait d'tre bien explosive !

L'opinion ne se rendrait-elle pas l'vidence, en fin de compte, qu'elle a t berne par cette illusion du travail comme facteur d'panouissement ? Car la seule forme de travail qui le procure est ncessairement une activit cratrice, aussi modeste soit-elle, dans un contexte relativement exempt de menace et de contrainte imposes par d'autres individus. Le travail robotis, producteur d'un salaire pour consommer plus, n'a jamais eu cet effet !

Un autre exemple. Comparons le travail des chmeurs, avec celui des salaris de certaines entreprises de jeux vido. Le premier entrane les acteurs publics faire des choix pour la socit venir, les aidant par l mme btir le Futur de la Civilisation. Le second produit des profits. Bravo !É Et dveloppe conjointement des sentiments de violence chez des enfants et des adolescents, parfois mme rehausss de sado-masochisme lorsqu'ils s'inspirent de certains aspects d'autres cultures ! Lequel des deux travaux aura t le plus utile pour la collectivit ?É Ne nous pressons pas de trancher !É Ne parviennent-ils pas tous deux, par des moyens pdagogiques trs diffrents, lever la conscience de l'opinion ? L'un par le dveloppement d'un sentiment de solidarit ; l'autre par un sentiment de rpulsion devant la violence. Un choix personnel reste, bien entendu, possible : de refuser d'emble l'ducation par la douleur et de ne pas acheter ces jeux vido. Mais nous voyons que le jugement n'est pas si ais, si l'on n'envisage que le seul critre de profit conomique. Nous comprenons dans cet exemple que la justification d'un revenu, fonde uniquement sur l'illusion conomique, est bien trompeuse lorsqu'elle justifie tout.

Le revenu de la concorde.

Pour que l'allocation "de solidarit" ne soit plus celle de la discorde, nous voyons que bien des chiffres n'ont aucun sens. Que bien des "principes ne valent pas mieux que la poussire sous nos pas", comme aurait dit Cervants, ce pourfendeur d'illusions d'une autre poque. L'hmorragie des chmeurs continuera tant que l'opinion publique ne verra pas clair en elle-mme. Qu'elle ne se rendra pas compte qu'elle emprisonne le concept de l'allocation de chmage dans sa propre volont de puissance, sa propre jalousie, son propre sentiment inconscient de culpabilit, son propre esprit vindicatifÉ parce quelle souffre de tant de frustrations.

Et en ce domaine du revenu du chmeur, elle finira par tre responsable devant l'Histoire ; alors que pour le chmage elle n'est pas coupable. Chaque corps social, syndical, religieux, politique, etcÉ est sous l'emprise de cette opinion. Ils secrtent chacun leurs propres particularismes vis--vis de cette allocation de chmage. Il est inutile de s'y attarder. Car n'est-ce pas en dfinitive l'opinion de sortir les individus de ce dilemme ? Paradoxe ?É Cette ide est loin d'tre vidente pour beaucoup !É Aussi peut-il tre utile au chercheur d'y rflchir attentivement.

C'est donc la responsabilit de chaque citoyen d'arrter cette hmorragie des chmeurs. Les politiques ne le pourront jamais tout seuls.

L'injuste imposition des chmeurs.

Pour complter le tableau des allocations chmage, il convient de ne pas oublier que le flux est suivi du reflux de la ponction fiscale. Le chapitre II de la premire partie l'a comment abondamment.

En parlant avec les responsables Assedic, on se rend vite compte que les injustices des situations individuelles des chmeurs n'chappent pas ces agents. Mais ces injustices ne font pas le poids, face aux autres opinions voques ci-dessus. Ces opinions des non-chmeurs, les persuadent que les chmeurs font preuve leur gard d'autres "injustices", en leur tant aussi en quelque sorte le pain de la bouche. Ce point de vue oppos (fractur) est pourtant faux. D'autant que ces fonctionnaires ne sont pas vraiment menacs dans leurs emplois ! C'est donc que l'opinion publique pse sur leur conscience, plus qu'ils n'ont un rflexe d'autodfense pour leur propre revenu garanti. Ce point est-il clair ?É

L'opinion ne se trompe pas non plus sur l'injustice de l'imposition. Elle estime de plus en plus, semble-t-il, que la fiscalit se dgrade, non seulement par son alourdissement gnral, mais parce qu'elle n'a pas su rtablir les ingalits les plus criantes. Mais l'opinion ignore certainement bien des cas aberrants, que connaissent les responsables du fisc, sans rien en dire.

Elle reste cartele dans ses contradictions et ne se lve pas contre l'injustice fiscale qui frappe les chmeurs.

Terminons par ces deux exemples d'ides fausses.

"Les chmeurs ne payent pratiquement pas d'impt".

Qui peut encore le croire, avec les formes dguises de l'impt ?É

"Les injustices sont dues aux mystres des lois et des rglements".

Ds qu'une situation sort de la norme, la rponse administrative arrive immdiatement :"Tout est question de dossier individuel". Mais lorsqu'il s'agit de trouver un responsable pour traiter de ce dossier individuel, une autre opinion bien rode, comme une rponse l'objection d'un vendeur, fuse : " Ce sont les mystres des lois et les injustices des rglements" ! Ces prisonniers du systme, dont ils sont les complices inconscients, ne se bercent-ils pas de ces illusions protectrices ? Et ne se confortent-ils pas dans l'ide qu'il est impossible de faire changer l'administration ? L'opinion participe cet incroyable effort d'radication, non pas du chmage, mais des chmeurs, c'est--dire des hommes et des femmes, en donnant leur assentiment sans mme s'en rendre compte, la perptuation de l'inexorable engrenage fiscal. En d'autre temps, avec la sainte Inquisition, n'en fut-il pas un peu de mme, propos d'autres penseurs libres ?É

Ainsi est constitue l'opinion normative qui accentue l'hmorragie d'argent des chmeurs. Qui se propage une autre hmorragie : celle des forces vives de la Nation. Le proverbe dit qu'il ne faut jamais parler d'argent, si on ne veut pas se fcher entre amis. Nanmoins, au travers de ces brefs points de repre, pouvons-nous reconsidrer cette question, en essayant de nous abstraire un instant de ces ides toutes faites sur le montant du revenu des chmeurs ?É

Le grand balancier de "l'argent INJUSTE".

|

I |

l est peut-tre utile de nous repencher sur une conclusion essentielle dgage dans la premire partie, en l'illustrant d'un schma. L'opinion prend de plus en plus conscience, qu' ct de rels progrs sociaux, la fiscalit a progress en sens inverse et a aggrav les injustices. Mais pourquoi alors les choses ne changent-elles pas ? Et il faut poser la question propos de tout ce dernier quart de sicle, rappelons-le.

L'opinion ne doit-elle pas se dgager pralablement d'une fausse manire de faire, en matire de justice fiscale ?

Le schma suivant nous montre cette

opinion prise entre les spculateurs, d'un ct. Ils ont indiscutablement

domin les salaris par une course trop comptitive au profit, jusqu' la

frange de la lgalit parfois[11]. Et de l'autre ct, les pouvoirs publics, sous

l'emprise des

idologies, pleins de bonnes intentions. Ils ont cru innocemment

qu'il suffisait de prendre autoritairement

d'un ct et de

redistribuer de l'autre. L'opinion sait maintenant, par l'exprience,

que la mthode n'est pas la bonne. Mais voil, l'opinion prise dans le tourbillon de la valse de

l'argent, est encore grise ! Elle a l'exprience, mais doit encore faire

preuve de la dtermination ncessaire pour porter cette exprience sa

conscience. Et la griserie dure dure !É Et les malicieux l'exploitent !É

Cette opinion est tout aussi bien celle des gens modestes, que des technocrates qui ont le savoir mais demeurent un obstacle supplmentaire, par esprit de caste, toute rforme fiscale rvolutionnaire. /

Le peuple de chmeurs peut-il finir par ramener les ides de toutes les familles politiques la juste raison ? C'est le dfi qui se prsente pour ce dbut de Millnaire.

En considrant l'autre comme l'ennemi, en lui reprenant par la force ce qu'il nous a pris contre notre volont, on ne fait que perptuer le grand balancier de "l'argent injuste". Les grandes instances internationales, commerciales, humanitaires, etcÉ semblent l'avoir bien compris. L'opinion doit aussi le comprendre. Pour radiquer en douceur les bastions qui ne veulent pas lcher prise. Sinon, ces bastions continueront s'appuyer sur l'opinion publique pour que les acteurs politiques ne puissent rien tenter.

Ë moins qu'un personnage historique n'apparaisse. Mais il est peut-tre prfrable de ne pas trop attendre de la Providence, car ces moments sont rares. Et le pouvoir est la porte de l'opinion publique, pour peu qu'elle le veuille bien.

Librer L'INDIVIDU DE l'argent.

|

P |

ourquoi librer l'individu de l'argent ?É Pour qu'il travaille librement !

Nous pouvons comprendre que l'individu, au chmage ou non, mditant sur tous ces faits qui viennent d'tre dcrits, soit tent de se rvolter. Il est des exemples historiques clbres. En 1922 Gandhi ordonnait la grve de l'impt. En France, il y a presque cinquante ans, un homme dfiait galement ce pouvoir fiscal qui abusait les citoyens. Il organisait la rsistance collective contre le paiement des impts. Ils n'taient pourtant pas ce qu'ils sont aujourd'hui ! Pierre Poujade a t inculp pour ce dlit. Ce fut le combat du pot de terre contre le pot de fer. La mthode n'tait pas la bonne.

Depuis quelques annes, des groupes organiss de chmeurs tentent une autre forme de rvolte, en occupant des locaux publicsÉ Ou en se "faisant recevoir" par le Ministre concern. Rsultat : 1 000 F de prime en cette fin d'anne du sicle. Pour celui qui n'a que 2000 F pour vivre par mois c'est videmment, par comparaison, une somme importante. Mais pour une socit relativement riche, sinon opulente, personne ne s'tonne de la misre que cela reprsente ! Il n'est pas ncessaire d'agiter plus le grelot. Notons simplement que la mthode n'est pas, l non plus, la bonne.

Pourtant, il n'y a pas si longtemps, l'opinion semblait accorder sa sympathie aux diverses formes de protestation des chmeurs : ptitions, manifestations de rue, occupations de l'Anpe ou autres locaux publics, grves de la faim. Et mme aux "actions violentes" . Et mme la "grve des impts". Pourtant, la ralit a t bien discrte toutes ces annes passesÉ

L'opinion serait-elle amorphe, sous le poids du fatalisme ? Le fatalisme ne serait-il pas le rsultat de l'abdication goste de la libert individuelle, teinte de dsespoir ? Si l'on se rfre aux sondages, ce fatalisme en matire de baisse des impts semble son comble. [12]

L'veil de l'opinion nouvelle.

Lorsque l'opinion se rendra compte, propos du chmage, mais aussi de bien d'autres situations, qu'un certain nombre de points sont incompatibles avec son bonheur, elle se rveillera ! Comme elle le fit dans le pass.

Lorsque l'opinion admettra que l'impt sur les personnes physiques est le plus antagoniste de la libert. Qu'il strilise l'initiative individuelle, cause de son aspect inquisitorial qui agit sur la peur.

Lorsque l'opinion comprendra qu'elle s'est fait "blouser" par l'idologie du balancier, dcrite ci-dessus.

Lorsque l'opinion considrera vritablement l'esprit bureaucratique tatillon comme incompatible avec les rvolutions qu'impose la Civilisation nouvelle. Qu'elle verra que ces techniques sont en fait l pour servir les conservatismes et corporatismes minoritaires mais puissants, et non la Solidarit.

Lorsque l'opinion assimilera concrtement que la redynamisation du tissu rgional est une solution pratique, pouvant absorber une certaine partie du chmage. Non seulement par effet conomique, mais par effet sur les motivations de tous les acteurs.

Alors, l'attitude aujourd'hui ngative de l'opinion pourra faire basculer rapidement l'attitude conservatrice du corps administratif. Et entraner dans son mouvement les rformes fiscales en profondeur, sur la suppression d'impts injustes ou de niveaux d'impositions destructeurs.

L'opinion tant passive sur ce sujet de l'imposition en gnral, il pourra sembler que ces propos sont irralistes. Mais toute rvolution n'est-elle pas en germe dans les Utopies ?

N'est-il pas bon de redire ces vidences, pour contrebalancer le dsespoir du chmeur et le fatalisme du non-chmeur ?

Ë force de penser que nous allons gurir, nous commenons par nous rendre compte que nous sommes malades ! Alors la mobilisation de notre volont de gurison est plus efficace, car moins dissipe dans le spleen.

Ne pas se tromper de combat.

En attendant, que faire pour que l'attitude de la Socit franaise concernant les allocations chmage, change ? Changer de mthode ? Manifester ou rsister ?É

Le changement de mthode dcoule logiquement de l'inefficacit des mthodes cites prcdemment.

La revendication, des chmeurs comme des groupes politiques, qui s'appuie sur l'illusion galitaire, n'est en fait qu'un moyen d'entretenir les faux dbats et de noyer le poisson. L'exemple de l'impt sur les grandes fortunes de 1981 en est le plus clatant symbole.

Symbole de vengeance populaire contre des individus ! Symbole de pusillanimit des politiques n'osant pas braver l'opinion ! Symbole de pouvoir de l'tat fiscal. Symboles drisoires ! Car chacun sait que cet impt cote plus cher au citoyen qu'il ne rapporte la collectivit. Le contribuable est encore le dindon de la farce. S'en rend-il vraiment compte ? Devenu, aprs une brve suspension, quelques annes plus tard : impt de solidarit sur la fortune, on se demande ce qu'il reste de cette soi-disant "solidarit" l !É Qu'est-ce qui peut pousser les Franais dpenser leur propre argent pour "que les riches payent", sans que les pauvres en bnficient ? La haine des catgories sociales est-elle encore si tenace ? Ou bien n'est-ce encore qu'une abdication de plus, pour une fausse tranquillit goste ?É Pourtant, il y eut d'autres grand combats o des hommes et des femmes courageux ont su braver cette opinion !

Symbole de l'tat irrationnel de cette opinion, maintenue dans une ignorance quasi subliminale de ses mobiles obscurs ! L'explication comptable n'tant pas pdagogique, l'opinion ne comprend pas que cet impt est un contre-symbole : celui de son enchanement la toute puissance fiscale. Sinon, bien que sa suppression ne soit pas une priorit, elle l'aurait dj exig. Comme en d'autres temps la Bastille fut dmantele pour signifier la fin du pouvoir absolu. Et il perdure dans la fiscalit !É

Cet impt contribue perptuer l'esprit de fracture. Il oppose ceux qui ont fait fortune ou simplement gagn un peu plus d'argent par leur travail, comme les artistes par exemple, et ceux qui n'ont pas eu la mme destine. Cependant, l'existence de fortunes permet tous de pouvoir esprer en forger une, en prenant leur destin en main. Au contraire, le nivellement par le bas dissuade de tout effort, puisque tout le fruit en sera repris. L'exemple de la fuite des cerveaux de Sude, suite une surimposition insupportable, devrait attirer l'attention de l'opinion sur ce point. N'est-ce pas ce qui commence se passer en France ? La fuite ne se fait-elle pas dans ce maquis du chmage ?É

N'est-ce pas en dfinitive par la sortie du mode de revendication motionnel, que la mthode peut commencer avoir quelque force ?

Ne pas se tromper de rvolution.

Si d'aventure des chmeurs veulent agir, malgr tout, sous forme de manifestations, de boycotts, de "dsobissance passives"É, il leur faut ne pas se tromper de combat. Ces dernires annes, qu'a-t-on pu voir ? Quelques individus faisant de lourds efforts pour manifester, se rvolter. Ces mouvements ont sembl pourtant s'effilocher avec le temps.

Si les tentatives d'actions que l'on peut rencontrer ici et l ne dbouchent pas, n'est-ce pas parce qu'elles restent trop dans le giron des politiques ou qu'elles esprent trop d'un soutien mdiatique ? Les politiques ne peuvent pas leur donner un soutien alors mme qu'ils ont tant besoin de l'opinion publique pour asseoir leurs rformes.

Les mdia non plus ne savent pas apporter leur soutien par un clairage prolong, car ils ont fait de l'instantanit du direct leur dogme. Beaucoup pensent que ce fabuleux moyen de communication et de mutation de la Civilisation est encore dans son enfance. Parfois nanmoins, il est vrai, les mdia savent mener des combats de plus longue dure. Comme cette information quotidienne diffuse des annes durant, pour viter l'opinion d'oublier les otages retenus au Moyen-Orient. Mais de tels soutiens de causes humanitaires sont encore rares.

Quant aux manifestations de colre, elles sont dvitalises au moment mme o elles ont lieu. Pour pouvoir durer, il faut qu'elles soient l'expression d'un lectrochoc historique collectif de grande ampleur. Et de tels phnomnes sont hors de porte de la dcision des tats-majors.

Ces efforts pour manifester ne peuvent tre efficaces que s'ils sont rsolus cet acte dfinitif, irrversible, de Rsistance. Rsister contre tout ce qui s'oppose la libert du chmeur n'est pas de mme nature que de s'efforcer des actions ponctuelles. Attiser et chercher coaliser les sentiments de rvolte est par essence bien trop phmre. Affermir une volont de Rsistance, non-violente, au cours des ans, participe beaucoup plus de l'engagement hroque. D'autre part, la Rsistance individuelle qui est la marque du chmeur, ne se satisfait sans doute pas d'une manifestation uniforme.

Enfin, ces mouvements ont se fixer de vritables objectifs.

Des objectifs qui inscrivent l'action dans la dure, presque hors du temps. Non dans la rvolte phmre, qui s'use par son manque de volont. La pense ferme, persvrante, calme, pose sur des bases sures, des fondations de granit, transforme de proche en proche les ides cristallises et les penses congestionnes.

Des objectifs qui apporteront des rponses la douleur de toute la socit propos du chmage. Et non qui apparatront comme une "mendicit" de quelques-uns, humiliant un peu plus le peuple des chmeurs. En particulier, la transposition du jeu syndical de revendications pour les hausses de salaires (certainement ncessaire dans le contexte actuel de l'entreprise et la guerre conomique) se pervertit lorsqu'il est appliqu aux allocations chmage ou de solidarit. Alors, revendiquer seulement pour des "miettes" en vaut-il la peine ?

Pour que cette prise de conscience, lorsqu'elle se fera dans l'opinion, ne cre pas une raction violente, ne faut-il pas que les objectifs soient les bons ds le dpart ?

N'est-il pas prfrable en particulier de militer pour une Rvolution sereine et persvrante :

- de l'attitude de l'administration,

- du concept d'indemnisation,

- des montants du revenu permettant tous les citoyens de s'assumer dcemment,

- de la suppression de l'impt sur le revenu des personnes physiques, etcÉ

Plutt que de se perdre dans des rvoltes opportunistes ? Qui ne conduiront les Pouvoirs publics qu' des "mesurettes" de circonstances.

C'est l'intransigeance fiscale, la coercition de tout l'appareil contre l'individu seul et sans appui, l'arrogance inquisitoriale, l'inflexibilit confinant l'inhumain, qui doit tre l'objectif premier de toutes les rformes. Le principe d'impts mesurs et justement utiliss, sans gchis, sans abus, rendant compte au citoyen en toute transparence, se dgagera naturellement alors. Lorsque la volont de puissance de ceux qui dtiennent le pouvoir fiscal, et en abusent, sera transforme par la bonne et juste volont de l'opinion claire.

Ces ides ne sont-elles encore pour de nombreux citoyens qu'une simple conception intellectuelle ? Peut-tre est-ce parce qu'ils ne mesurent pas l'ampleur de la Rvolution ncessaire. Ni de la douleur rsultant du chmage.

Si le chmeur n'a pas le soutien de groupes politiques, sociaux, associatifs, en est-il pour cela rduit l'inaction ? Ne peut-il pas trouver dans les exemples de cette troisime partie l'inspiration d'un nouvel accomplissement ? Par une active rflexion individuelle. Et se prouver lui-mme qu'il peut agir sur l'opinion publique, par des moyens autres que ceux qui sont la port des puissants et des riches ? En se rappelant sans cesse que "la pense se propage de proche en proche, comme une pierre fait des ronds dans l'eau, ou un galet ricoche sa surface"É

Le pouvoir du regard vigile de l'opinion.

|

Ces manifestations, mme organises selon des objectifs de progrs humain, peuvent-elles tre suffisantes ? Pour discipliner la volont de pouvoir absolu, qu'elle soit au sein de l'conomie prive, ou du pouvoir fiscal, et la ramener de plus justes proportions, ce genre d'actions est peu probant. Le dsir de pouvoir, et les abus auxquels il mne, lorsqu'ils sont dissimuls habilement derrire les penses mensongres, ne peuvent se

dissoudre que sous les regards veills de toute l'opinion attentive. L'action de Rsistance non-violente qui conduit cet veil n'est pas vritablement un rflexe de notre culture. Ne peut-il pas cependant le devenir ?

Ne faudra-t-il pas alors un mouvement spontan de l'opinion, bien plus considrable encore que celui que nous avons connu

en mai 1968 ? Si la fiscalit devait continuer frapper aveuglment et l'opinion s'en rendre compte, rien ne peut empcher un tel mouvement naturel de natre, en contre-pouvoir. Mais personne n'est probablement capable de le prdire, ni mme d'en pressentir des signes annonciateurs. Ce mouvement serait sans doute plus grandiose, car l'opinion aurait devant les yeux des objectifs moins vagues qu'une raction gnrale aux institutions, comme il y a une trentaine d'annes. C'tait en quelque sorte, cette poque, une crise d'adolescence. Mais l'opinion n'est pas statique, elle grandit et atteindra un jour son ge de raison. Il est se demander : de l'opinion en gnral, de l'opinion politique et de celle des mdia, si tant est qu'une telle

dichotomie soit faisable, laquelle atteindra sa majorit la premire ! L'Histoire va nous le dire sans douteÉ

Une des grandeurs de notre Civilisation n'est-elle pas en dfinitive, sa capacit de Rsister partout et toujours, avec ou sans violence, chaque fois que l'thique individuelle est menace ? Ainsi, le revenu du chmeur, libr des principales ides fausses qui l'enchanent au capital, au salaire, pourra rellement gommer le chmage (en tant qu'anticorps des excs de la socit), et permettre une libration du travail de tous, pour qu'il devienne une activit panouissante.

|

O |

n peut parler de nombreuses et ingnieuses solutions techniques : revalorisation des indemnisations, suppression de la dgressivit et de la fin des droits, salaire de citoyennet, unification des organismes traitant du chmage, disparition de l'impt sur le revenu des personnes physiques, modration des taxes d'habitation et foncire, modification de la cgs, etcÉ Mais elles ne rtabliront pas la justice fiscale. Le seul principe qui sous-tend cette justice est la LIBRATION DES FAUX CONCEPTS AYANT TRAIT Ë L'ARGENT, POUR QU'IL PUISSE CIRCULER LIBREMENT, SANS PEUR. Circuler sans peur implique alors qu'il n'est pas drgul, mais matris par une attitude thique. Libre des menaces juriques d'un "tat de droit" mal compris et mal appliqu, rcupr par les plus russ et les plus gostes. L'opinion publique, semble-t-il, comprend peu peu que sa mission est de pousser dans ce sens.

Les mcanismes aussi

habiles soient-ils, ne serviront rien tant qu'ils ne s'inspirent pas de ce

principe de "sant". Car si l'argent "stagne" dans des univers paradis

imaginaires, il cre une

"congestion", puis la douleur, puis la

ncrose de tissus sociaux. Et finalement la dcadence d'une civilisation.

On l'aura compris : l'hmorragie des chmeurs est la fois leur propre perte du ncessaire vital, et le prjudice que la Nation s'inflige elle-mme ! C'est--dire la dperdition de vie que chaque non-chmeur subitÉ

En attendant les mesures ncessaires, un peu longues venir, notamment si elles doivent tenir compte de l'Europe, la conciliation doit remplacer la rgle gnrale. Ce principe ne vient-il pas justement d'tre rappel aux acteurs privs et publics, propos de la catastrophe naturelle que le pays a connu au passage du Millnaire ?

Et siÉ l'opinion se rveillait un beau matin en se disant que les chances lectorales n'ont plus aucune importance ? Et siÉ l'opinion se disait qu'il ne sert rien que les partis politiques gagnent les uns contre les autres ? Et siÉ l'opinion se disait que les partis doivent se comprendre, pour rgler les questions majeures pour l'Avenir ?É N'est-ce pas cela, une dmocratie qui aurait rsolu sa fracture ? Il est certain que la grande rforme fiscale promise depuis si longtemps, serait une ralit dans les mois venir !É Et l'hmorragie des chmeurs serait jugule.

La question de savoir si le chmeur va vivre, dans la Civilisation du XXIe sicle - sujet du dernier chapitre - serait alors rsolue dans sa dimension existentielle. Mais comme cette dimension n'est pas la seule donner un sens la vie, il nous faut poursuivre encore un instant notre recherche.

<< RETOUR AU PLAN SUITE P3CH5 >>

© Copyright 2000-2005 Richard Andr - Document dpos.